Blitzzusammenfassung_ (in 30 Sekunden)

- Generative AI ersetzt zunehmend das klassische Googlen. Das zeigen auch frühe Daten: Die "Click-through rate" von Suchvorgängen auf Websites fällt um teils über 50 Prozent.

- Ein Internet, in dem Google nicht mehr als Traffic-Transithub fungiert, muss sein Geschäftsmodell ändern – mit großen Folgen.

- Denkbar ist, dass mehr Content künftig hinter Bezahlschranken oder geschlossenen Kanälen (Newsletter, Social Media) stattfindet, oder in "KI-freieren" Formaten wie Video und Audio existiert.

- Alternativen sind Lizenzen zwischen Ki-Firmen und Websites oder "Pay-as-you-crawl"-Modelle.

- Ein Worst-Case-Szenario wäre eine Abwärtsspirale des Internets, aufgrund welcher öffentlich nur noch niedrigqualitativer Content existiert ("Zombie-Internet") und KI-Bots immer weniger nützlich sind.

- Wahrscheinlicher ist, dass sich das Internet verändert, ohne zwingend bedeutend "schlechter" zu werden. So lief es schon mehrfach in der Vergangenheit. Allerdings sind die Veränderungen durch KI, wie schon anderswo, besonders schwierig einzustufen.

GPT statt Google_

(3 Minuten Lesezeit)

Keine Liebe für Links

Dem Internet, wie wir es kannten, wurde schon häufig sein Ende nachgesagt. Kein Wunder, denn Menschen mögen Umbruchstorys. Und sie lagen damit gar nicht immer falsch: Das Internet von heute ist tatsächlich nicht mit jenem von vor 30, 20 oder 10 Jahren wiederzuerkennen.

Generative AI ist ein Kandidat für einen neuen Umbruchsmoment des Internets, und derzeit sieht es so aus, als könnte es ein besonders großer werden. Immer mehr Nutzer substituieren die Internetsuche sowie das Besuchen von Websites mit KI-Chatbots: Sie lassen ChatGPT und Co. das Suchen übernehmen und sogleich die Antworten servieren, nicht einfach nur Links zu den Antworten. Google, der Beinahe-Monopolist in der Internetsuche, ist auf diesen Zug mehr als nur aufgesprungen: Sein Chatbot Gemini ist direkt in die Internetsuche implementiert und liefert nun sehr häufig eine KI-generierte Antwort auf die Suchanfrage – dort, wo früher das zuerst gerankte Suchergebnis gestanden hätte.

Das schüttelt tatsächlich zwei Fundamente des Internets. Bislang war Google, umgeben von kleineren Rivalen mit kollektiv 10,5 Prozent Marktanteil, der klare "Transithub" des Internets. Nutzer suchten etwas über Google und Google leitete sie weiter. Immer häufiger leitet Google jedoch nirgendwo mehr hin, und mit ChatGPT, Perplexity und Co. könnte Googles Rolle als (fast) alleiniger Gatekeeper so bedroht sein, wie noch nie – auch wenn das spekulativ bleibt. Zweitens: Websites, die sich bisher darauf verlassen konnten, Nutzer von Google zugespült zu bekommen, können das nicht mehr. Die Nutzer bleiben jetzt bei den KI-Antworten hängen.

Die Zahlen bestätigen den Verdacht

Ist das ein realer Trend oder nur ein betont dramatisierter Blick in die Kristallkugel?Die bereits verfügbaren Zahlen deuten ersteres an. Die Analysefirma Similarweb schätzt für die zwölf Monate bis Juni 2025 einen 15-prozentigen Rückgang beim Traffic durch Websuche. Die Tourismuswebsite Tripadvisor habe knapp ein Drittel an Publikum eingebüßt, die Gesundheitswebsite WebMD gar die Hälfte. Bei Gesundheitswebsites insgesamt seien es 31 Prozent, bei akademischen Referenzwebsites 15 Prozent und bei Bildungs- und Wissenschaftswebsites 10 Prozent.

Weitere Studien unterstreichen den KI-Effekt. Die Analysefirma Authoritas kommt zu dem Ergebnis, dass eine Website, welche an erster Stelle gerankt ist, rund 79 Prozent ihres Traffics einbüßt, wenn sie unter einer KI-Zusammenfassung erscheint (so stark fällt also die "click-through rate", CTR). Seer Interactive erkannte bereits im September 2024 einen 70-prozentigen CTR-Verlust – und bei bezahlten Links (sprich, Werbung) immer noch 54 Prozent. Andere Analysen kommen auf weniger dramatische, doch noch immer signifikante Ergebnisse, meist zwischen 25 und 60 Prozent.

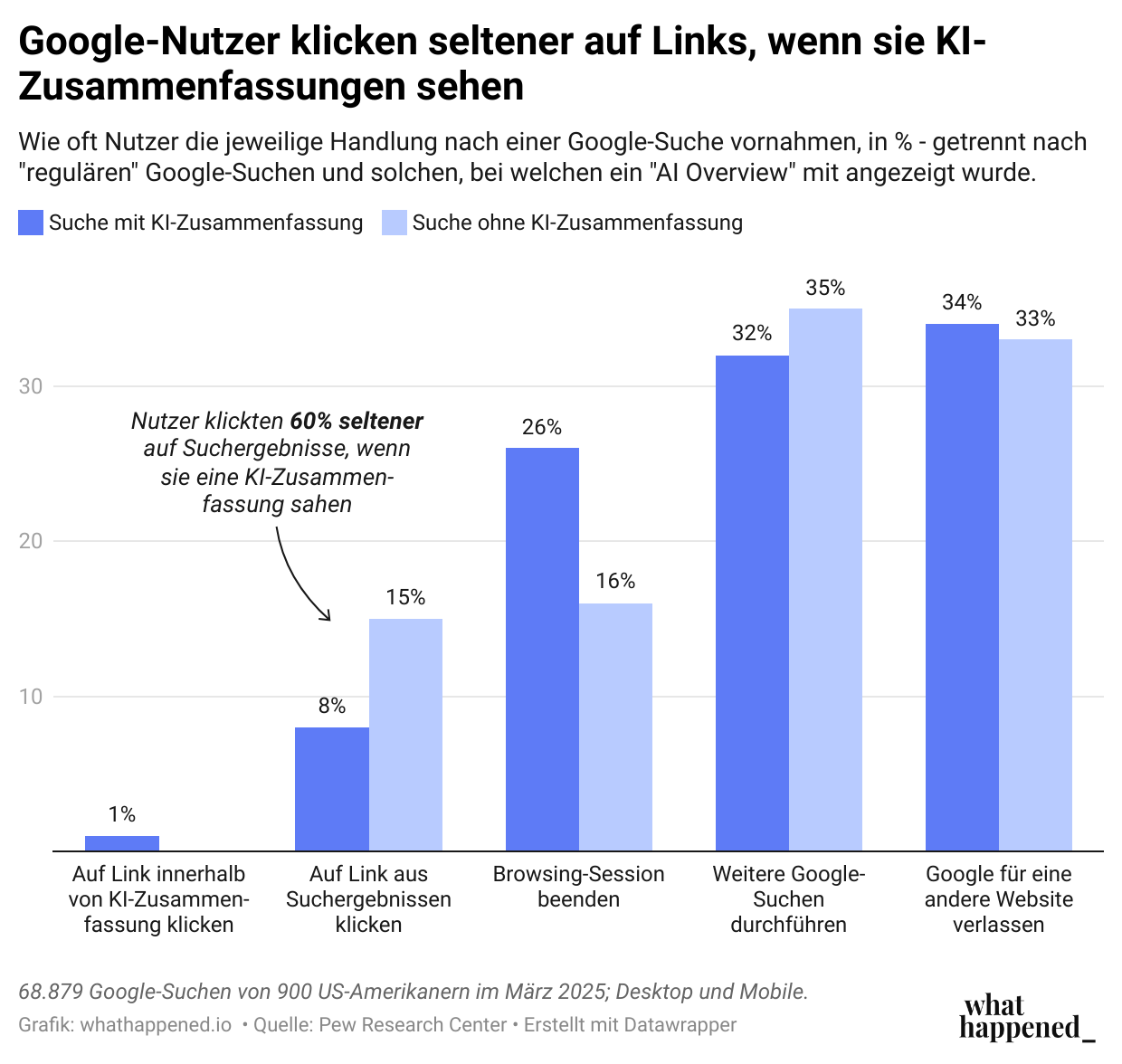

Eine Studie von Pew Research, welche nicht beim Website-Traffic, sondern eine Stufe früher beim Nutzerverhalten ansetzt, unterstreicht das. Der amerikanische Thinktank untersuchte 68.879 Google-Suchen von 900 US-Amerikanern und stellte fest, dass KI-Zusammenfassungen sie 60 Prozent seltener auf Suchresultate klicken ließen. Stattdessen beendeten sie 63 Prozent häufiger ihre Browsing-Session. Auf einen Link innerhalb der KI-Zusammenfassung klickten sie derweil nur jedes 100. Mal.

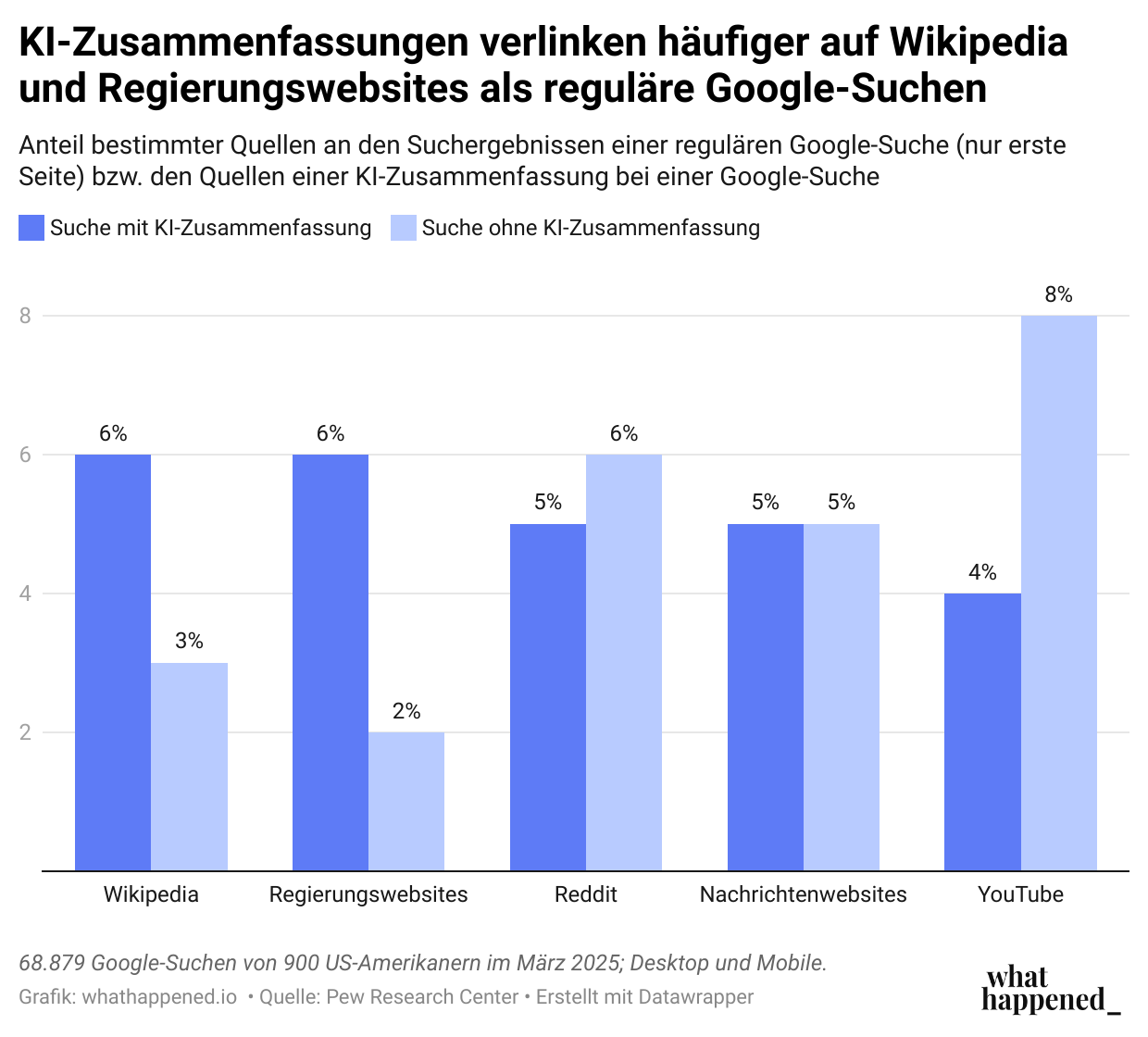

Gut zu wissen: Woraus beziehen AI Overviews ihre Informationen? Am häufigsten von Wikipedia, YouTube und Reddit, nämlich zu 15 Prozent, so Pew Research. Bei regulären Suchen (also ohne KI-Zusammenfassung) machten sie vergleichbare 17 Prozent der angezeigten Quellen aus. Die KI-Zusammenfassungen verlinkten dabei häufiger auf Wikipedia (6 Prozent vs. 3 Prozent bei regulären Suchen) und Regierungswebsites (6 Prozent vs. 2 Prozent), dafür seltener auf YouTube (4 Prozent vs. 8 Prozent). Allerdings: Authoritas berichtet, dass YouTube bei KI-Zusammenfassungen häufiger verlinkt werde; die Datenlage ist also noch nicht einwandfrei klar.

Alles nur ausgedacht?

Google hält dagegen. Es wirft den Analysen vor, auf falschen Zahlen und Annahmen zu basieren; und es betont, dass der neue "AI Overview" für Nutzer und Websites einen Vorteil darstelle. Er vereinfache es Nutzern, Fragen zu stellen, und schaffe damit "neue Gelegenheiten" für Websites, entdeckt zu werden. Google sende weiterhin "jeden Tag Milliarden von Klicks auf Websites" (was denkbar vage bleibt) und dementiert, einen "dramatischen" Rückgang beim gesamten Web-Traffic zu erkennen.

Die Beteuerungen des Techkonzerns wirken eher unbeholfen, und auch wenn die Datenlage noch nicht über alle Zweifel erhaben ist, lässt sich festhalten, dass KI-Zusammenfassungen für weniger Klicks sorgen. Google könnte jedoch zumindest dabei Recht haben, dass die Zusammenfassungen bei Nutzern gut ankommen: Dass weniger Klicks geschehen und Browsingsessions häufiger beendet werden (Pew-Studie) deutet an, dass die Zusammenfassungen den Nutzern das liefern, wonach sie suchten. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass es vorerst keinen Grund gibt, anzunehmen, dass der Trend sinkender Click-Through-Rates abbricht.

Das Internet der Zukunft_

(6 Minuten Lesezeit)

Bots monetarisieren

Mit der mutmaßlichen Verhaltensrevolution würde eine kommerzielle Revolution einhergehen. Der wirtschaftliche Teil des Internets basiert in hohem Maße auf Traffic, welcher mittels Werbung monetarisiert wird – und auch Abonnements, Käufe und Spenden setzen voraus, dass Nutzer überhaupt erst auf der Website landen. Wikipedia warnt, dass seine Spenden einbrechen könnten, wenn Nutzer ihre Informationen künftig nicht mehr auf der Site selbst finden, sondern eine Stufe davor (die Besucherzahlen sind 2024 womöglich um 8 Prozent gefallen).

Was können Anbieter tun? Zum einen: Nicht gelassen in die ewige Nacht gehen. Viele Klagen laufen bereits, in Großbritannien beschweren sich etwa die Tech-NGO Foxglove, die Internet-NGO Open Web und der Verlegerverband Independent Publishers Alliance vor der Wettbewerbsbehörde über Googles AI Overview. Forbes und die New York Times haben Unterlassungsverfügungen an Perplexity gestellt. Solche Beispiele gibt es zuhauf. Die Cloudplattform Cloudflare, über welches je nach Metrik 10 bis 15 Prozent des Internets laufen (und offenbar ein Drittel der 10.000 beliebtesten Websites), wird standardmäßig KI-Bots am Crawlen (auslesen) von Websites hindern. Websitebetreiber haben die Möglichkeit, das manuell wieder zu erlauben.

Cloudflare setzt allerdings nicht nur auf Konfrontation, sondern auch auf Monetarisierung. Die Firma möchte ein "pay-per-crawl"-Modell einführen, mit welchem Websiten davon profitieren würden, wie sehr Bots ihren Content nutzen. Tollbit bietet bereits etwas sehr Ähnliches an und lässt Anbieter ihren Content nachfragebasiert bepreisen: Je mehr Bots ihn crawlen, umso teurer wird er. Das ist eine Anerkenntnis, dass die aktuelle Bot-Ära wohl nicht so schnell vorbeizieht – und sich mit Verboten nicht beikommen lässt. Auch die zahlreichen Lizenzverträge, welche Nachrichtenseiten und Verlage derzeit mit KI-Firmen schließen, sind eine solche Anerkenntnis. Der Großteil des Internets ist allerdings nicht groß genug, um mit den KI-Firmen Lizenzverträge zu schließen (geschweige denn, sie anzuzeigen). Für diese Anbieter kommt es also auf kollektive Verhandlungsmacht oder Regulatoren an.

Gut zu wissen: Nicht jeder Bot, der Websites ausliest (crawlt), tut das aus kommerziellen Gründen. Auch für Forschung und für Internetarchive wie die "Wayback Machine" werden Crawler regelmäßig eingesetzt.

Festungen aus Paywalls

Bot-Besuche statt menschlicher Besuche zu monetarisieren ist eine Zukunftsvision für das Internet. Eine andere ist, dass sich das Internet in kleine Festungen zurückzieht. Firmen und Contentersteller würden ihre Angebote hinter Bezahlschranken, E-Mail-Newsletter, Apps, Social Media und andere Exklusivitätsmechanismen stellen – weil sie nur so Geld verdienen oder die Kontrolle über ein Publikum behalten, welches der Algorithmus nicht mehr zuverlässig (oder nur noch zuverlässig in geringerem Maße) einbringt. Audio- und Videoformate sind zumindest von KI-Zusammenfassungen bislang (eher) unbetroffen, und werden somit relativ attraktiver. Selbst Veranstaltungen im "echten Leben" könnten für Firmen und Contentersteller plötzlich interessanter werden.

Treibt man diese Vision des kommerziellen Internets der Zukunft etwas auf die Spitze, würde es also wie folgt aussehen: Kunden und Firmen interagieren im "öffentlichen" Teil des Internets beide jeweils nur mit Bots, nicht mehr miteinander (die Nutzer befragen sie und die Firmen bespeisen sie und bitten sie zur Kasse). Drumherum existiert ein nicht-öffentlicher Teil aus Paywalls und geschlossenen Formaten, in welchen Anbieter ihren Content direkt verfügbar machen und ihre Nutzerbasis näher an sich halten. Social-Media-, Video-, Audio- und analoge Inhalte werden von Anbieterseite populärer.

Das ist erst einmal einfach ein anderes Internet, kein unbedingt schlechteres Internet. Bestimmte Angebote werden in diesem neuen Internet nicht überleben können und die riesigen Industrien der Online-Werbung und Suchmaschinenoptimierung (SEO) könnten vor einem gewaltigen Aderlass stehen. Andere Angebote werden sich mit einer Bot-Monetarisierung und Bezahlschranken arrangieren. Google hat recht damit, dass in der Ära der KI-Bots Websites deutlich häufiger gelesen werden – nur eben nicht von Menschen. Solange die Firmen für die Bot-Augen bezahlt werden, könnte das für sie gangbar sein.

Die Content-Abwärtsspirale

Nicht nur das kommerzielle Internet könnte leiden.Fehlt die öffentliche Aufmerksamkeit, könnten selbst Websites, welche gar nicht primär eine Profitabsicht verfolgen, das Interesse daran verlieren, hochqualitativen Content zu kreieren. Stack Overflow, ein großes Forum für Codingfragen (welches als "Wikipedia fürs Coding" zumindest nicht völlig verkehrt beschrieben wäre), warnt schon jetzt vor weniger Fragen auf seiner Plattform. Weniger Fragen bedeuten im Umkehrschluss weniger Antworten – ironischerweise auch für die KI-Bots und ihre Zusammenfassungen. Eine ähnliche Dynamik dürfte sich bei anderen Netzwerken, z.B. Foren wie Reddit, erkennen lassen. Selbst Wikipedia ist besorgt, dass weniger Menschen zur Enzyklopädie beitragen werden, wenn sie seltener auf den Artikeln landen.

Das Internet könnte also theoretisch eine besondere Abwärtsspirale einlegen: Bots senken den Anreiz, für neuen, hochqualitativen Content – aus kommerziellen und Netzwerkgründen –, womit sie weniger Content besitzen, aus dem sie relevante, hochqualitative Antworten liefern könnten. Da sich hochqualitativer Content im "öffentlichen" Teil des Internets nicht mehr lohnt, könnte es mehr niedrigqualitativen, womöglich ebenfalls botgenerierten Content geben. Eine Art "Zombie-Internet" könnte die Folge sein, in welchem Bots praktisch mit Bots reden.

Verbinden wir das mit unserer Version des kommerziellen Internets weiter oben, wäre das Ergebnis ernüchternd: Ein geschlossener, meist bezahlter Teil des Internets liefert weiterhin hochqualitativen Content; ein offener Teil des Internets funktioniert zentral über KI-Bots, welche immer weniger relevante Antworten bieten können – weil sich zu viel hochqualitativer Content in die "Festungen" der Bezahlschranken und geschlossenen Kanäle zurückzieht.

Gut zu wissen: Was bedeutet die Ära der Bot-generierten Antworten für gemeinsame gesellschaftliche Realitäten? Schwierig zu sagen: Wenn Antworten individuell auf Nutzer zugeschnitten sind und Bots intensives "Stimmungsmanagement" betreiben oder von KI-Firmen spürbar unterschiedlich justiert werden (als Beispiel möge Grok herhalten), läuft das Gefahr, dass Menschen in deutlich zersplitterteren "Faktenwelten" leben als bisher. Andersherum könnten Bots jedoch sogar eine Konzentrierung auf weniger, von ihnen als hochqualitativ eingestufte Quellen vornehmen – und damit eine Faktenzersplitterung eher eindämmen. Dann ist da allerdings noch der Aspekt der Halluzinationen: KI-Bots liegen gelegentlich selbstbewusst falsch. Bessere Modelle halluzinieren dabei nicht einmal unbedingt weniger, sondern mitunter sogar mehr.

Tragedy of the commons

Ökonomen könnten hier eine "tragedy of the commons" wiedererkennen. Dabei geht es um sogenannte "Allmendegüter" (common goods),, von deren Nutzung niemand ausgeschlossen wird, doch um welche Konkurrenz besteht: Wenn jemand das Gut nutzt, kann jemand anderes es nur noch weniger nutzen. Beispiel: Um die Sonne besteht realistisch keine Rivalität (egal, wer sie nutzt, jemand anderes kann sie immer noch nutzen), um Fischereigründe aber durchaus. Ein zu stark befischter See könnte alsbald für jeden nutzlos sein – das ist die "tragedy of the commons", die Übernutzung von Allmendegütern. "Grasen" KI-Bots das Internet zu stark ab, treten sie praktisch in Konkurrenz mit Nutzern und Firmen und drohen, das gesamte Ökosystem Internet zu gefährden.

Der Unterschied zwischen dem Internet und einem See voller Fische ist, dass sich ein menschgemachtes Netzwerk einfacher umsteuern lässt als ein kippendes Ökosystem. Das Internet könnte auch nach einem heftigen Bot-Schock wieder ein Gleichgewicht, ein "Equilibrium“, finden. Je mehr sich KI-Firmen auf Lizenzverträge, pay-as-you-crawl-Modelle oder Kommissionen an besonders wichtige Quellen einlassen, umso eher ziehen sie hochqualitativen Content wieder ins öffentliche Internet – und dafür haben sie ausdrückliche Anreize, denn ihre Bots benötigen ja ebendiesen Content.

Gut zu wissen: Ob das Internet tatsächlich frei zugänglich ist, wird debattiert. Zugang hat zwar jeder mit Wifi oder mobilen Daten, doch diese werden von privaten Firmen verkauft - und die Netz- und Serverinfrastruktur, auf welcher das Internet letztlich basiert, ebenso. Die genaue Klassifikation des Internets im Güterartenmodell der Ökonomie – zwischen öffentlichen Gütern, Allmendegütern, Klubgütern und Privatgütern – ist also reichlich umstritten.

(R)Evolution_

(3 Minuten Lesezeit)

.png)

Kein Ende, nur eine Änderung

Wie wir also schon etwas weiter oben sagten: Das Internet wird anders sein, aber nicht zwingend schlechter. Es lohnt sich, einige direkte Vorteile von KI im Blick zu behalten: Plötzlich lässt es sich in natürlicher Sprache suchen, statt in Stichworten. Die Antwort ist nicht mehr nur ein Link, sondern eine tatsächliche Antwort (welche Gefahr läuft, falsch zu sein – doch davor sind Websites bekanntermaßen auch nicht gefeit). Manche Suchen und Funde, auch solche, welche zu Käufen führen, mögen ohne KI unmöglich gewesen sein, denn KI-Bots können selbst mit sehr "unsauberen", vagen Anfragen noch etwas anfangen. KI-Tools erleichtern es zudem, überhaupt Content und somit auch hochqualitativen Content zu erstellen.

Die Warnung vor dem Ende des Internets könnte also übertrieben sein. Es wäre nicht das erste Mal. Schon 1997 hatte das Techmagazin Wired das Ende des Browsers verkündet: Sogenannte "Push-Technologie" würde ihn ersetzen; heute ist sie kaum jemandem noch ein Begriff. "Second Life" und ähnliche 3D-Welten wurden in den frühen 2000ern als Zukunft des Internets diskutiert: Anstelle von Browsern würden Menschen künftig mit dem Internet mittels Avataren in digitalen 3D-Umgebungen interagieren. Vor einigen wenigen Jahren gab es einen kurzen, ähnlichen (insgesamt eher skeptischen) Hype rund um Metas "Metaverse".

Ein anderer moderner beschworener Umbruchsmoment war das "Web 3.0" (oder Web3). Das beschreibt die Vision eines dezentraleren Internets (ggf. auf Basis einer Blockchain-Technologie), in welchem Content von einer möglichst großen Zahl an Menschen und Entitäten kontrolliert wird. In der Kryptobranche wird es seit zumindest 2014 diskutiert; 2020 und 2021 erlebte es plötzlich einen großen Hype in der Techszene. Schon zwei Jahre später war vom Web 3.0 kaum noch zu hören.

Zugleich gab es in den knapp 40 Jahren des Internets echte, weitreichende Umbruchmomente. Als Google 1998 an den Start ging, war es eine Revolution – und Beobachter fürchteten, dass das Internet künftig deutlich zentralisierter sein könnte. Das bewahrheitete sich. Doch es ließ sich auch bei weitem leichter navigieren, Suchergebnisse wurden relevanter und Nutzer und Contentanbieter fanden deutlich besser zueinander. Das moderne Internet wäre ohne Google nicht denkbar.

Web2.0 beschrieb das partizipative Internet, in welchem Nutzer gleichermaßen Konsumenten und Contentersteller waren, und wandelte sich relativ schnell von einem belächelten Tech-Buzzword zu einer unbestreitbaren Realität: YouTube, Reddit, Facebook, Twitter, Wikipedia und Co. wurden ab Mitte der 2000er zu Säulen der digitalen Welt; Social Media wurde zu einem Giganten. Das Internet war weitaus weniger statisch als früher – und das zwang existierende Contentersteller und Firmen zu scharfer Anpassung. Genauso lief es etwas später bei Smartphones und Apps; schon ab 2016 machte Mobile einen größeren Teil des globalen Web-Traffics aus als Desktopgeräte.

Noch debattiert

Keiner dieser Momente zerstörte das Internet, sie veränderten es lediglich. In mancher Hinsicht machten sie es schlechter nutzbar, in anderer Hinsicht verbesserten sie es. Selbst große Umbrüche spielten sich außerdem über Jahre ab und ähnelten damit eher allmählichen Evolutionen als schockartigen Revolutionen. Ähnlich könnte es auch beim Internet der KI-Bots aussehen.

Zugleich lässt sich ein Satz aus unserem jüngsten Explainer zu den kognitiven Auswirkungen von KI erneut bemühen: KI ist kein Taschenrechner. Damit meinten wir, dass die Auswirkungen von KI weitaus größer sein dürften als die von Umbrüchen in der Vergangenheit. Das gilt womöglich auch hier. Die größte (R)Evolution im Umgang der Menschheit mit dem Internet seit 26 Jahren, also seit Google, könnte bevorstehen. Wer Googles KI-Bot Gemini danach befragt, bekommt ein Lob für seine "faszinierende und komplexe Frage", gefolgt von der Anmerkung, dass das "noch debattiert" werde. Wer einfach nur googelt, findet ein paar Links von Nachrichtenwebsites, einen von Reddit und keinerlei KI-Zusammenfassung. Noch nicht.

Weiterlesen

Andere Explainer zu KI

Was bedeutet KI für die menschliche Intelligenz? (2025)

Wie steht es um die Adoption von KI? (2024)

Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Künstlichen Intelligenz (2023)

Apple am entscheidenden Moment (2024)

Nvidia auf dem Gipfel (2024)

OpenAI und der Streit um die Zukunft der KI (2023)

Andere Explainer zu Technologie

Die Zukunft der Atomenergie: Small Modular Reactors (2024)

Novo Nordisk und das Ende der Adipositas (2024)

Arm: Der wichtigste Chipdesigner der Welt (2023)

Die Zukunft der Atomenergie: Die Endlagerung (2023)

Das Ende der Atomenergie (2023)

Die Weltraumindustrie und der Staat (2022)

Die Privatisierung der Raumstationen (2021)

Die Chipindustrie und die Juwelen der Moderne (2021)

Die goldene Ära der Cyberunsicherheit (2021)

Future of Food (2021)

.avif)