Blitzzusammenfassung_ (in 1 Minute)

- Die Kurden sind die größte Minderheit des Nahen Ostens und eines der größten staatenlosen Völker weltweit. Leben aufgeteilt auf vier Länder; teils mit Autonomie, teils diskriminiert, aber überall mit kulturellem Gewicht.

- Die Jesiden sind eine nicht-muslimische, ethnoreligiöse Gruppe, deren Religion viele mystische Elemente aufweist. Sie wurden über Jahrhunderte zur Zielscheibe von Repression und zählen 74 Genozide gegen sich.

- Die Religion der Drusen ist ein philosophisch-eklektischer Mix aus nahöstlichen und europäischen Elementen. Sie leben in Israel, Syrien und im Libanon, wo sie häufig gut integriert sind, doch zugleich viel innere Kohärenz bewahren.

- Die Alawiten sind eine ethnoreligiöse, schiitische Gruppe in Syrien. Lange sozial an den Rand gedrückt, gelangten sie durch die Assad-Familie an die Macht. Mit dem Sturz der Assad-Regierung beginnt für die Alawiten eine Phase an Unsicherheit.

- Die Aleviten sind wiederum die größte religiöse Minderheit in der Türkei, welche weder so recht zu Schiiten noch zu Sunniten passt. Sie pflegen eine offene, unorthodoxe Praxis, erleben viel Diskriminierung und sind zugleich gesellschaftlich sehr präsent.

- Die Assyrer sind Nachfahren eines der ersten Großreiche der Weltgeschichte; heute sind sie eine kleine christliche Minderheit mit großer Diaspora.

- Der Zoroastrismus war in der Antike eine Weltreligion wie heute Christentum und Islam. Heute existiert die Religion rund um einen Gut-Böse-Dualismus in kleinen Gemeinden fort, doch prägt die abrahamitischen Religionen.

Eine kleine Auswahl

Was ist eine Ethnie? Der Begriff wird viel verwendet, doch ist recht vage. Er umreißt grob eine Gruppe von Menschen, welche auf eine gemeinsame Sprache, Kultur, Herkunft oder historische Erfahrung blicken und sich dadurch von anderen Gruppen abgrenzen – wahlweise im Selbstverständnis oder in der Betrachtung von außen. Wo eine Ethnie anfängt und endet, ist oft eine politische Frage.

Der Nahe Osten hat reichlich selbst- und fremdernannte Ethnien, einige davon mit modernem Ursprung, andere, welche nachvollziehbar bis auf die Antike zurückgehen. Darüber hinaus hat er auch viele Religionen – und viele Ethnoreligionen, bei denen sich ethnische und religiöse Faktoren also untrennbar vermengen. Die dominierende Ethnie sind die Araber und die dominierende Religion ist der sunnitische Islam.

Drumherum existiert eine große Zahl an ethnischen und religiösen Minderheiten, welche den Nahen Osten teils bedeutsam prägten, teils trotz widriger Umstände in ihm überlebten. Dieser Explainer wirft ein Licht auf sie. Dabei fallen einige definitorisch heraus (Türken und Iraner würden entschieden widersprechen, dem Nahen Osten zugerechnet zu werden – und doch beeinflussen sie ihn seit Jahrhunderten und werden von ihm beeinflusst) und andere schaffen es aus Platzgründen nicht hinein: Koptische und maronitische Christen, Armenier, Bahá’í, Juden, die nordafrikanischen Berber und sogar der schiitische Islam hätten eine Erwähnung verdient.

Die Kurden_

(7 Minuten Lesezeit)

Wer die Kurden sind

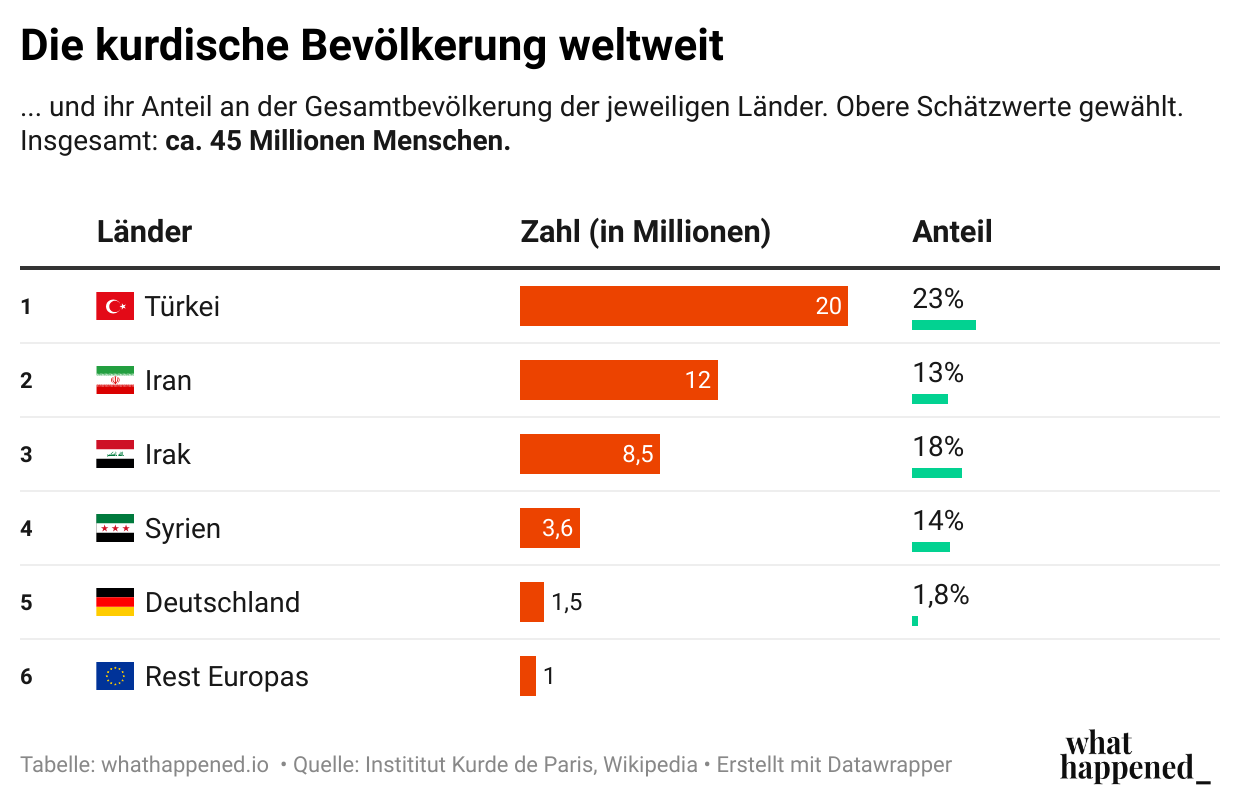

Die Kurden sind mit Abstand die größte ethnische Minderheit im Nahen Osten – genaugenommen sind sie mit 30 bis 35 Millionen Menschen eines der größten staatenlosen Völker der Welt. Sie sind in "Kurdistan" heimisch, was bekanntermaßen keine politische, sondern eine kulturelle Einheit beschreibt. Es erstreckt sich von der östlichen Türkei über den Nordosten Syriens, den Norden des Iraks bis in den Westen des Irans.

Zwischen Türken, Arabern und Iranern haben die Kurden Ähnlichkeiten zu allen drei Gruppen entwickelt, doch ursprünglich dürften sie eine iranische Volksgruppe gewesen sein. Ihre Sprache, Kurdisch – welche sich in drei Sprachen auftrennt, darunter am prominentesten Kurmandschi – gehört zu den nordwestiranischen Sprachen – doch ein Farsi-Sprecher und ein Kurdischsprecher würden sich heute vermutlich nicht verstehen.

Auch Mode, Musik, Küche und Folklore sind von den Kulturen der Umgebung beeinflusst, doch reichlich eigen. So taucht in den Volkserzählungen auffällig oft ein Fuchs als Protagonist auf. Den wichtigsten Feiertag, Nowruz, teilen die Kurden allerdings mit den Iranern: Für beide stellt er den Beginn des neuen Jahres dar. In der Religion ähneln sie wiederum eher den Arabern: Der Großteil sind sunnitische Muslime. Es gibt jedoch auch alevitische, jesidische, schiitische Kurden und so weiter – die Kurden sind, anders als die meisten Einträge in diesem Explainer, keine ethnoreligiöse Gruppe, sondern lediglich eine ethnische Gruppe.

Die kurdische Gesellschaft ist aus westlicher Sicht ähnlich wie jene der Umgebungen von traditionellen, religiösen und patriarchalischen Strukturen gezeichnet. Zugleich ist "Kurdistan" häufig etwas progressiver als die Umgebung, insbesondere was die Rolle der Frau betrifft. Feministische Bewegungen erzielten seit den 1980ern große Erfolge. Berühmt sind Bilder von kurdischen Milizionärinnen, vor allem im Krieg mit dem Islamischen Staat (IS), doch Frauen nehmen generell in der Zivilgesellschaft und – in geringerem Maße – in der Politik eine wachsende Rolle ein.

Die kurdischen Gebiete im Irak und in Syrien gelten nicht nur als progressiver, sondern auch als rechtsstaatlicher und demokratischer als die Staaten selbst. Doch auch hier geht es in erster Linie um den Vergleich. Im Irak dominieren zwei Parteien und um sie herum die mächtigen Barzani- und Talabani-Großfamilien; in Syrien kontrolliert die Demokratische Unionspartei (PYD) prioritäre Themen wie Sicherheit. Wahlen und demokratische Willensbildung existieren zwar, doch Rechtsstaatlichkeit und Demokratie auf westlichem Niveau nicht. In der Türkei und im Iran ist die Frage wiederum trivial: Dort besitzen die Kurden keine politische Autonomie.

Woher sie stammen

Die Kurden sind im Nahen Osten indigen, doch woher sie genau stammen, ist nicht klar: Schon vor 5.000 Jahren gab es erste Erwähnungen eines Landes (Kar-da-ka), das Kurdistan meinen könnte, in sumerischen Tontafeln. Die Kurden selbst beziehen ihre Herkunft meist auf die Meder zurück, ein antikes iranisches Volk, das ab etwa 1100 v. Chr. das bergige nordwestliche Iran besiedelte. Gesichert ist die Existenz der Kurden ab dem 7. Jahrhundert, da sie zu diesem Zeitpunkt ausdrücklich in arabischen Texten auftauchen – und islamisiert wurden.

Ein "Kurdisches Reich" in dieser Form existierte nie. Ein Selbstverständnis als klar definiertes "Volk" dürfte wohl erst in die Neuzeit mit ihren Nationalbewegungen zu verorten sein, doch ein Gruppenverständnis gab es bereits länger. Bis etwa zum 11. Jahrhundert tauchte der Begriff "Kurden" in zeitgenössischen arabischen und persischen Quellen eher als Sammelbegriff für die Halbnomaden und Bergbewohner in der Region auf, danach werden sie mehr als politisch-soziale Einheit verstanden. Ungefähr zu dieser Zeit entstanden auch mehrere kurdische Fürstentümer, und die einflussreiche Ayyubidendynastie (1171-1254) ging auf den kurdischen Heerführer Saladin zurück. Auch wenn sein großes, multiethnisches Kalifat nicht als kurdisch verstanden werden sollte, so stellte diese Zeit dennoch den Höhepunkt des kurdischen Einflusses dar. Sie endete mit der türkischen Invasion Anatoliens, welche die kurdischen Gebiete unter seldschukische, später osmanische Herrschaft brachte.

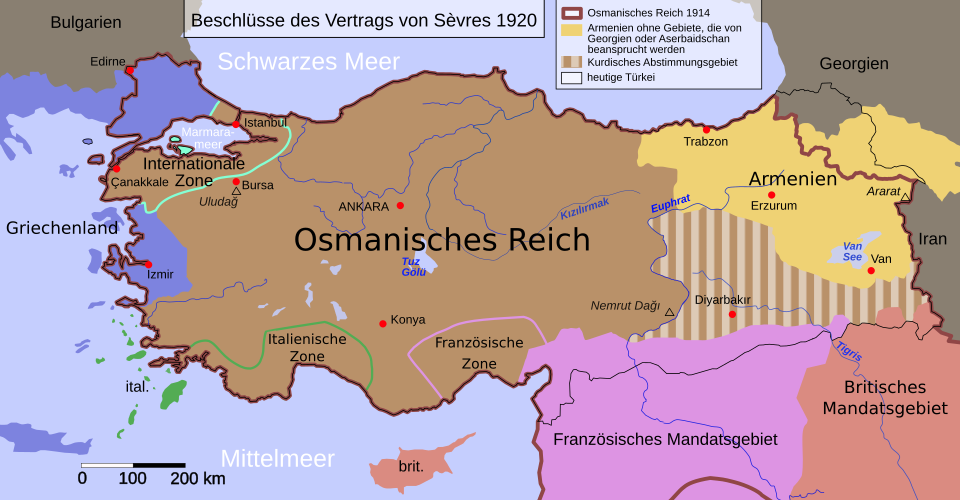

Die Kurden verbrachten die folgenden Jahrhunderte unter der Herrschaft der Osmanen, und das längste Zeit friedlich. Am Ende des 19. Jahrhunderts wuchs jedoch ein kurdischer Nationalismus heran, wie auch bei anderen Gruppen im Nahen Osten. Mit dem Ende des Osmanischen Reichs 1922 nahm dieser intensive Züge an und umfasste konkrete Unabhängigkeitsbestrebungen. Im Vertrag von Sèvres zwangen die westlichen Siegermächte (vor allem Frankreich und Großbritannien) dem Osmanischen Reich die Bildung eines sehr schmalen, doch unabhängigen Kurdistans auf, was die militärisch erfolgreiche Nationalbewegung der Türken unter Mustafa Kemal Atatürk allerdings verhinderte. Beim anschließenden Vertrag von Lausanne traten die Kurden gar nicht mehr als Partei auf und erhielten auch keinen Staat – sondern wurden auf Iran, die Türkei, den britisch kontrollierten Irak und das französisch kontrollierte Syrien aufgeteilt.

Die Lage der Kurden: Türkei und Iran

Die Kurden lebten in den Folgejahrzehnten häufig unruhig in ihren Staaten. Im Iran und in der Türkei ist die Lage ähnlich: Die Kurden stellen sie bis heute eine strukturell diskriminierte Minderheit ohne jegliche Autonomie dar. Gelegentliche Aufstände, separatistisch oder von Unzufriedenheit motiviert, fanden statt und wurden von den Regierungen niedergeschlagen. Heute leben die Kurden dort insgesamt friedlich – sprich, ohne offene Gewaltkonflikte, mit einer gleich genannten Ausnahme – und mit nominell gleichen Rechten, sind jedoch sozioökonomisch schlechter gestellt und strukturell diskriminiert.

In der Türkei eskalierte zudem ab den 1980ern ein Guerillakrieg mit der anfangs marxistischen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK – inzwischen hat die Gruppe ihre linksextreme Ideologie abgelegt). Ihr Vorhaben, ein unabhängiges Kurdistan zu erkämpfen, führte zum Tod von schätzungsweise 40.000 Menschen – vor allem kurdischen Zivilisten – bei Kämpfen, PKK-Terrorattacken und Vergeltungsaktionen der Sicherheitskräfte. Keine Seite konnte die andere bezwingen: Der türkische Staat war zu stabil; die PKK zu gut imstande, die grenzübergreifenden Kurdengebiete taktisch für sich zu nutzen. Ein vielversprechender Versuch, den Krieg beizulegen, scheiterte 2015, doch ein neuer Anlauf gelang 2024/25: Der schon seit 1999 inhaftierte PKK-Chef Abdullah Öcalan rief nach erfolgreichen Verhandlungen mit der türkischen Erdogan-Regierung die Miliz zur Entwaffnung auf, diese kündigte im Mai 2025 ihre vollständige Auflösung und das Ende des bewaffneten Kampfs an. Stand August ist es zu früh, zu sagen, wie effektiv und erfolgreich der Frieden ist, doch es handelt sich um einen beachtlichen Durchbruch nach über vierzig Jahren Krieg.

Die Lage der Kurden: Irak

Die Lage im Irak war anders. Die Briten und Iraker (welche 1932 die Unabhängigkeit erlangten) gingen zwar ebenfalls gegen die Kurden im Norden vor und hegten sie ein, auch weil deren Gebiet um die Großstadt Mosul wichtige Ölquellen besaß. Nach einem besonders intensiven Krieg 1961 bis 1970, bei welchem 100.000 Menschen starben, einigten sich die Kurden und die Zentralregierung Iraks jedoch auf politische Autonomie für die Minderheit im Norden. Nichtsdestotrotz gab es fast jedes Jahrzehnt neue Konflikte.

Ein besonders namhafter Gewaltausbruch fand 2017 statt: Die Kurdenmiliz Peschmerga (praktisch das Militär des autonomen Nordens) hatte seit 2014 die militärische Kontrolle über den Nordirak inne, inklusive nichtkurdischer Teile, da die Zentralregierung in Bagdad mit dem Vormarsch des IS seit 2014 überfordert war. Im September 2017 rief die Kurdenführung plötzlich ein Unabhängigkeitsreferendum aus – und stellte damit eine Abspaltung eines Kurdenstaats vom Irak in Aussicht.

Die Kurden bezeichneten das zwar als Anstoß eines allmählichen, auszuhandelnden politischen Prozesses und nicht als plötzliche Unabhängigkeitserklärung, doch die Zentralregierung in Bagdad war nicht bereit, das Risiko einzugehen. Inmitten des Kriegs mit dem IS startete sie eine Offensive gegen die Kurden, erzielte in einem Überraschungsangriff einen großen Sieg und beendete binnen nur 12 Tagen die Ambitionen Kurdistans. Mit der Niederlage im Irak endete nicht nur die beste moderne Chance der Kurden auf einen eigenen Staat, die autonome Region Kurdistan wurde von Bagdad auch noch um 40 Prozent verkleinert.

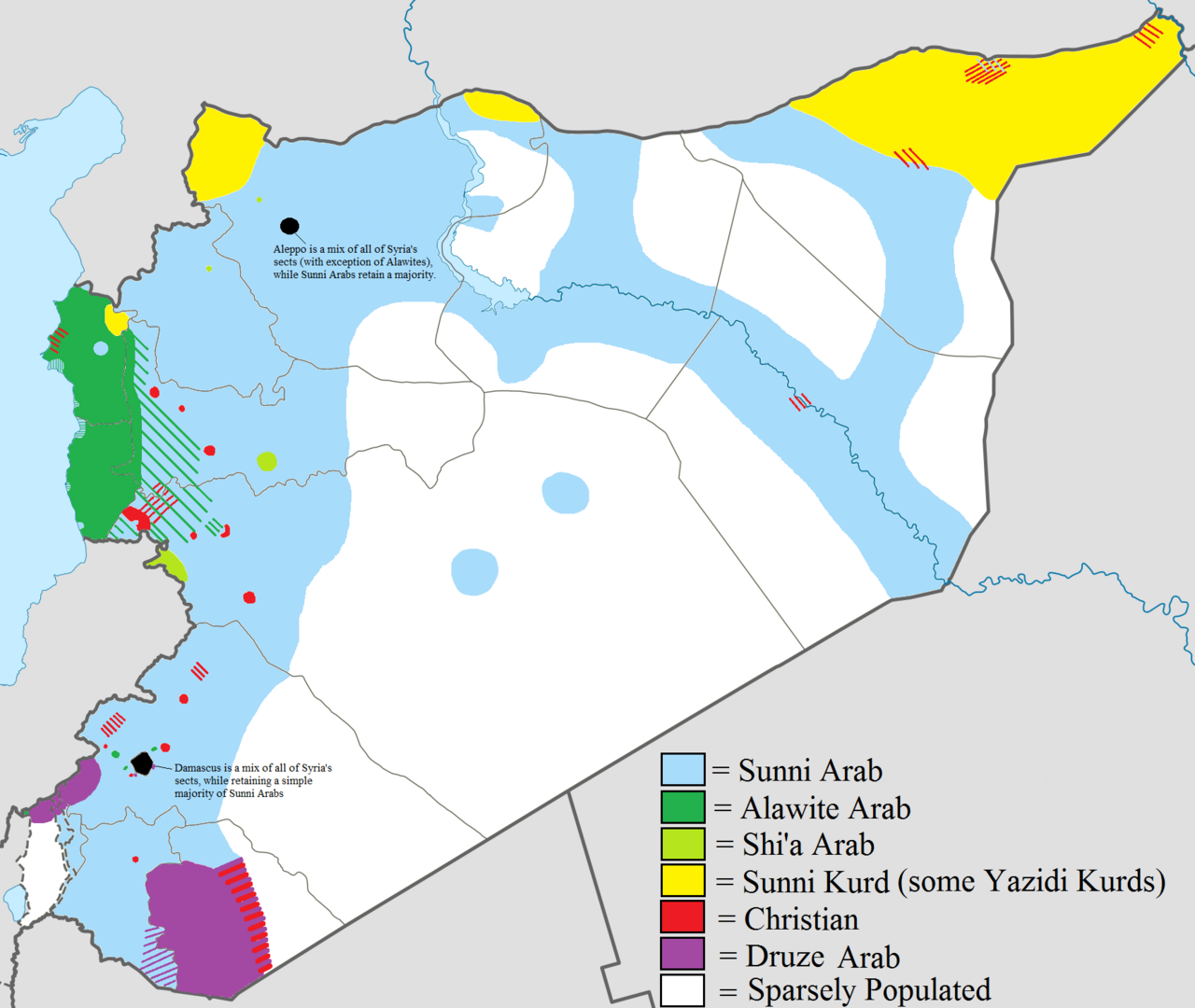

Die Lage der Kurden: Syrien

Auch in Syrien besitzen die Kurden Autonomie. Die Franzosen nutzten die Kurden und andere Minderheiten (etwa die später in diesem Explainer erwähnten Alawiten) als machtpolitisches Gegengewicht zur sunnitisch-arabischen Mehrheit, und gaben ihnen weitreichende Rechte. Das kurdische Selbstbewusstsein übersetzte sich in eine Autonomiebewegung, welche bis in die Unabhängigkeitsphase überdauerte, doch ihre Ziele gegenüber der Zentralregierung nicht verwirklicht bekam und im Untergrund existierte.

De-facto-Autonomie erlangten die Kurden 2012, inmitten des Syrischen Bürgerkriegs, als die staatliche Zentralgewalt am Zerfallen war. Die Assad-Regierung zog ihre Truppen aus den Kurdengebieten zurück, wo stattdessen die regionale Miliz YPG (Teil der Demokratischen Unionspartei PYD) die Kontrolle übernahm. Sie ging später in den größeren Demokratischen Kräften Syriens (SDF) auf. Mit dem Aufstieg des IS ab 2014 wurden die gut organisierten, motivierten und schlagkräftigen Kurden zu einem zentralen Partner für die US-geführte Anti-IS-Koalition. Das sicherte die Kurden auch gegen Angriffe der Türkei und protürkischer Milizen ab, welche skeptisch auf das Erstarken der Kurden blickten.

Die faktische Autonomie der Kurdengebiete in der "Autonomen Administration von Nord- und Ostsyrien", auch als Rojava bekannt, ist in Syrien heute ein Politikum. Die Kurden blicken skeptisch auf die neue sunnitisch-islamistische Zentralregierung in Damaskus, welche Ende 2024 siegreich aus dem Bürgerkrieg hervorgegangen ist, und sorgen sich um ihre Autonomie. Die Übergangsregierung lehnt zwar eine dezentralere Verwaltung ab und nennt die Einheit Syriens als unverhandelbar, doch gleichzeitig laufen Gespräche darüber, wie die Kurden (mitsamt ihrer Streitkräfte) eingebunden und geschützt werden können. Stand August ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen.

Die Jesiden_

(2 Minuten Lesezeit)

Der gutmütige Pfau

Die Jesiden sind eine ethnisch-religiöse Gruppe, die mehrheitlich in den Kurdengebieten des Nordiraks lebt (die mit Abstand zweitgrößte Gruppe befindet sich in der Diaspora in Deutschland). Die Jesiden sehen sich teilweise als ethnische Kurden, teilweise als eigene Ethnie, was auch bei externen Forschern debattiert wird und die Schwierigkeiten mit dem Konzept Ethnie unterstreicht. Jesiden sprechen mehrheitlich Kurmandschi, die größte der kurdischen Sprachen.

Das Jesidentum ist eine monotheistische Religion, welche anders als die abrahamitischen Religionen nicht auf einer heiligen Schrift basiert. Nur durch Geburt und beidseitige jesidische Elternteile kann jemand zum Jesidentum gehören und als "endogame" Gruppe gestatten die Jesiden eine Heirat nur untereinander, andernfalls erfolgt der Ausschluss.

Nach Ansicht der Jesiden existiert ein einziger Gott ("Kuda"), welcher die Welt aus einer Perle schuf und in die Hände von sieben heiligen Geschöpfen – Engeln – gab. Der wichtigste Engel und Statthalter der Welt ist Melek Taus, der "Engel Pfau". Die Seele wird wiedergeboren, die Jesiden glauben also an Reinkarnation; und Zeit verläuft teilweise zirkulär. Das Jesidentum ist damit keine Variante des Islams, sondern ein Synkretismus aus Zoroastrismus, islamischem Sufi-Mystizismus, Christentum, Judentum und antiken, präzoroastrischen iranischen Religionen.

Eine wichtige Figur der Jesiden ist Sheikh 'Adi ibn Musafir, welcher als Ordensgründer der Jesiden im 12. Jahrhundert gilt und die Religion damit formell ins Leben rief. Sein Grab in Lalisch, einem kleinen Ort im kurdischen Nordirak, ist die wichtigste Wallfahrtsstätte der Jesiden, welche jeder Glaubensangehörige mindestens einmal im Leben besuchen muss – und zwar barfuß.

Genozide zählen

Der besondere Glaube der Jesiden in einer mehrheitlich muslimischen Region hat sie stets zu Zielen von Repression und Gewalt gemacht, sei es durch Araber, Iraner, Türken oder sunnitische Kurden. Einige Muslime interpretieren den gutmütigen Pfau-Engel Melek Taus als Personifizierung des Teufels (Shaitan) und werten die Jesiden somit als Teufelsanbeter. Das begann schon im Mittelalter, setzte sich durch das Osmanische Reich und den Irak unter Saddam Hussein durch und gipfelte zuletzt in einem Genozid durch den Islamischen Staat (IS).

Die extremistische Sunnitengruppe versuchte völlig offen, die Jesiden als Gruppe zu eliminieren. Es gelang ihr laut UN und unabhängigen Schätzungen, rund 5.000 Jesiden zu töten (aus einer globalen Gesamtbevölkerung von knapp 1 Million), bis zu 11.000 zu entführen und zu versklaven und über eine halbe Million in die Flucht zu zwingen – also einen Großteil der Bevölkerung. Die heilige Stätte Lalisch erreichte der IS aufgrund des Widerstands der Kurden nie, auch wenn er zugleich nicht sonderlich weit entfernt war. Bei den Jesiden gehören Genozidversuche derweil längst zum historisch-kulturellen Eigenverständnis: Sie zählten den Angriff des IS als 74. Genozid.

Die Drusen_

(4,5 Minuten Lesezeit)

Islam mit Bibel und Platon

Die Drusen waren ursprünglich eine Variante des schiitischen Islams, doch sind heute nur noch bedingt in diesem zu erkennen und identifizieren sich nicht als Muslime. Der Koran ist zwar eines ihrer heiligen Bücher, doch in scharfer Abgrenzung zu Muslimen legen sie ihn nicht wörtlich, sondern allegorisch aus – was ihrer Religion mehr mystische Elemente verpasst. Die Drusen glauben an einen sich sichtbar manifestierenden Gott (Theophanie), Reinkarnation (jedoch nur von Mensch zu Mensch), Parallelwelten und eine Reise der Seele, welche in die Wiedervereinigung mit einem kosmischen Geist mündet. Einen Himmel und eine Hölle gibt es jedoch nicht; die Beurteilung des Menschen findet auf dieser Welt und im Prozess der Reinkarnation statt.

Weitere zentrale Schriften der Drusen sind auffällig eklektisch: Neben den Sendschreiben der Weisheit (Rasāʾil al-Ḥikma), in welchen die Anbetung des Fatimidenkalifen al-Hakim bi-Amr Allah als letzte Inkarnation Gottes formuliert wird, sind es das alte und neue Testament der Bibel sowie philosophische Werke von Platon und Sokrates – ein Hinweis auf den Einfluss europäischer und nahöstlicher Philosophien. Obwohl die Drusen damit kaum noch als muslimisch zu erkennen sind, existiert unter Muslimen eine gewisse Debatte, ob sie doch als solche zu werten seien – die Antwort variiert dabei häufig mit den politischen Motiven.

Andere Religionen werden von den Drusen ausdrücklich akzeptiert, da sie alle einem Plan Gottes entsprechen. Missionierung und Konvertierung (auch zum Drusentum) sind somit verpönt, da der Mensch dadurch versuchen würde, in den Plan Gottes zu intervenieren. Diese selbsterwählte Isolation gab und gibt den Drusen, nicht unähnlich zu den Jesiden, den Anstrich einer Geheimreligion. Das wird durch eine Hierarchie aus vielen "Unwissenden" (juhhāl) und wenigen "Eingeweihten" (uqqāl) und kryptisch verfassten Schriften unterstrichen. Auch Heirat außerhalb der Religion ist sehr selten: Unter israelischen Drusen gaben 2016 nur 1 Prozent an, einen nicht-drusischen Partner zu haben.

Gut zu wissen: "Drusen" geht vermutlich auf schiitischen Prediger Mohammed bin Ismail Nashtakin ad-Darazi zurück, welchen die Drusen ironischerweise als Häretiker kritisieren. Es handelt sich um eine Fremdbezeichnung (Exonym), welche vermutlich genutzt wurde, um die Gruppe zu diskreditieren. Heute bezeichnen sich Drusen selbst zwar auch mit diesem bekannten Begriff, doch ihr Endonym lautet al-Muwahhidun, die "Monotheisten".

Ein Machtfaktor in der Levante

Woher die Drusen genau stammen, ist nicht völlig klar. Vermutlich stammt die Religion aus dem frühen 11. Jahrhundert und entstand aus der theologisch-philosophischen Beziehung zwischen drei Männern in Ägypten: dem Prediger ad-Darazi, dem Kalifen al-Hakim und dem schiitischen Mystiker Hamza ibn Ali ibn Ahmed, welcher das drusische Dogma am stärksten prägte.

Über die Jahrhunderte waren die Drusen regelmäßig Ziel von Angriffen und Repressionen, übten regional – vor allem im Libanon – aber auch politische Macht aus und kontrollierten Territorium. Später gerieten auch sie unter das Osmanische Reich, wenn auch eine Zeit lang mit politischer Autonomie. Aufstände und Bürgerkriege kamen gelegentlich vor. Auffällig gut war das Verhältnis der Drusen zu den libanesischen (maronitischen) Christen, wohl auch dank der toleranten drusischen Glaubenslehre, doch im späten 19. Jahrhundert und im libanesischen Bürgerkrieg 1975-90 kam es zu gegenseitigen Attacken.

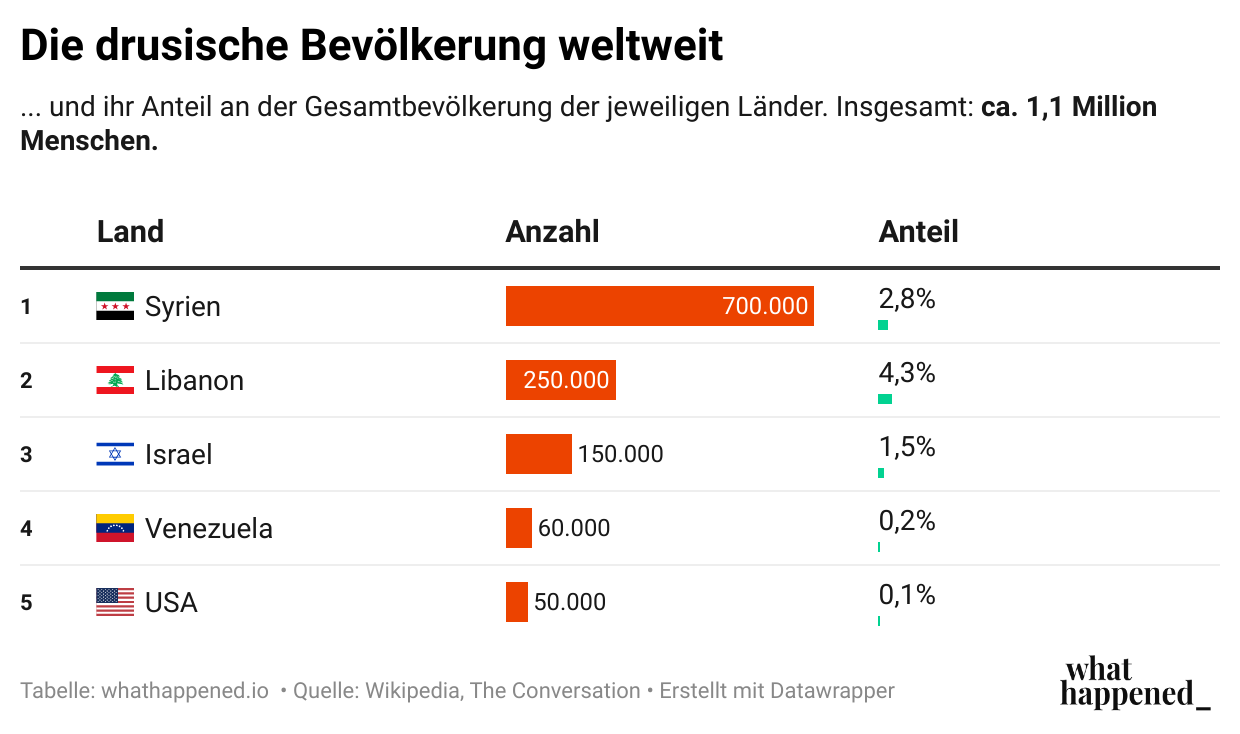

Mit der Gründung der modernen Staaten landeten die Drusen, von welchen heute weltweit rund 1 Million existieren, vor allem in Syrien, Libanon und Israel. Im Libanon nahmen die Drusen einen auffällig hohen politischen Einfluss ein, obwohl sie nur rund 5 Prozent der Bevölkerung darstellen. Ihre Partei, die PSP, geriet häufig zum Königsmacher und besetzte wichtige Kabinettsposten; im Bürgerkrieg 1975-90 stellte ihre Miliz eine auffällig schlagkräftige Kraft dar. Auch heute ist die PSP ein zentraler Teil der lethargischen, überforderten Parteienlandschaft des Libanons; spricht sich etwa für einen Machtabbau der Hisbollah aus.

Die Drusen in Syrien

In Syrien nahmen die Drusen (3 Prozent der Bevölkerung) anfangs ebenfalls eine auffällig überproportionale Rolle ein, forderten gar mehrfach die Zentralregierung heraus. Mit der Zeit sank ihr direkter politischer Einfluss gegenüber den Assad-Regimes. Sie behielten jedoch weiterhin regionalen Einfluss im südlichen Syrien, rund um die Stadt Suweida. Der syrische Bürgerkrieg geriet für sie zur Bedrohung, da er islamistische Gruppen, welche die Drusen als Häretiker werteten, stärkte. Es kam zu Tötungen und Zwangskonvertierungen, und 2015 zu einem Massaker an Drusen im Norden Syriens durch die al-Nusra-Front – einen Vorgänger der Hayat Tahrir al-Sham (HTS), deren Führungskader das Land heute regiert. Noch schwerwiegender war ein Angriff des IS auf Suweida, bei welchem mindestens 258 Menschen getötet wurden. Gleichzeitig nahmen drusische Milizen auch direkt an dem Konflikt teil – mal auf Seiten Assads, mal auf Seiten der Rebellen.

Mit dem Ende des syrischen Bürgerkriegs im Dezember 2024 hat für die Drusen eine Phase an Unsicherheit begonnen. Im April und Juli 2025 kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen sunnitischen Beduinen und Drusen in Suweida und Umgebung; die Armee der syrischen Übergangsregierung scheint auf Seiten der Beduinen interveniert zu haben. Mindestens 1.300 Menschen starben, bevor Druck aus dem Ausland und Luftschläge Israels zugunsten der Drusen eine Beruhigung herbeiführten. Zugleich verspricht die neue Regierung in Damaskus, die Sicherheit und politische Partizipation der Drusen sicherstellen zu wollen.

Die Drusen in Israel

Auch in Israel leben zahlreiche Drusen, wo sie mehrheitlich gut in die Gesellschaft integriert sind. Drusen sind politisch und in gesellschaftlichen Spitzenpositionen vertreten, dienen in der Armee (sogar mit einer eigenen Infanterieeinheit) und werden von der israelischen Bevölkerung mehrheitlich gut angesehen – und das alles in scharfer Abgrenzung zu anderen arabischen Gruppen. Dennoch existiert Diskriminierung, zum einen unterschwellig in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz, zum anderen durch die Politik: Das "Nationalitätengesetz", welches Israel 2018 als jüdischen Staat festschrieb, empfanden viele Drusen als Affront, und sie beklagen mangelnde Berücksichtigung im Haushalt, in der inneren Sicherheit und bei Gesetzen rund um die Einschränkung beim Wohnungsbau.

Gut zu wissen: Einige Drusenführer wie Ex-PSP-Chef Walid Jumblatt spekulieren, dass Israel eine Zerschlagung Syriens in mehrere Kantone bevorzugen könne (und Anfang des Jahres erwogen habe) – mit dem Ziel, auch einen Drusenstaat zu schaffen. Traditionell haben die Drusen jedoch keine Ambitionen auf eine eigene Staatlichkeit erhoben, und ähnliche jüdische Pläne in den 1930ern wurden als Versuch empfunden, die Drusen im späteren Staatsgebiet Israels zur Auswanderung zu bewegen. Die Spekulation sollte lediglich als solche und potenziell propagandistisch betrachtet werden, doch bietet einen interessanten Blick auf die unterschiedlichen Verdachtsmomente im Nahen Osten.

Alawiten und Aleviten_

(3,5 Minuten Lesezeit)

Der Glaube

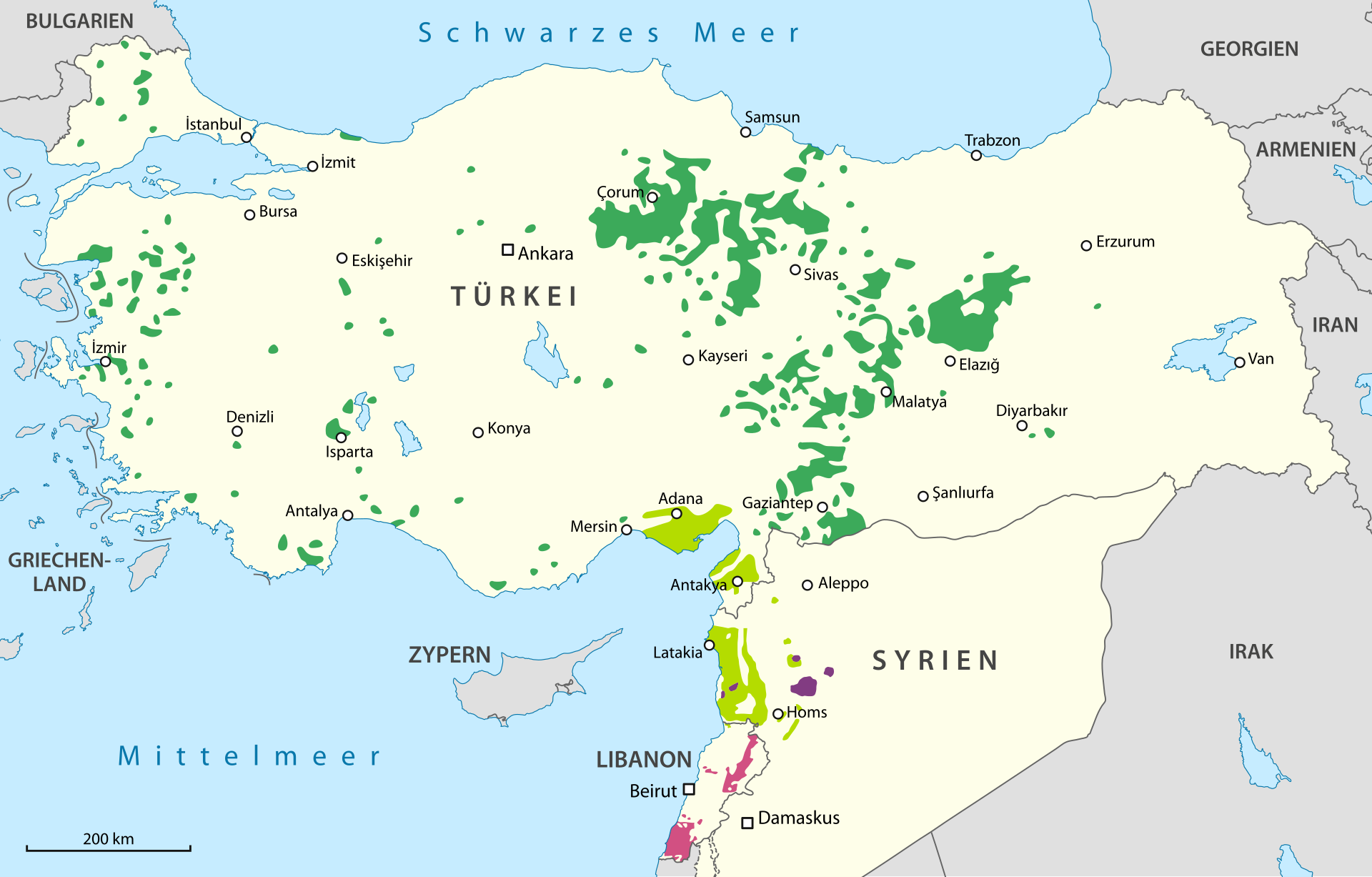

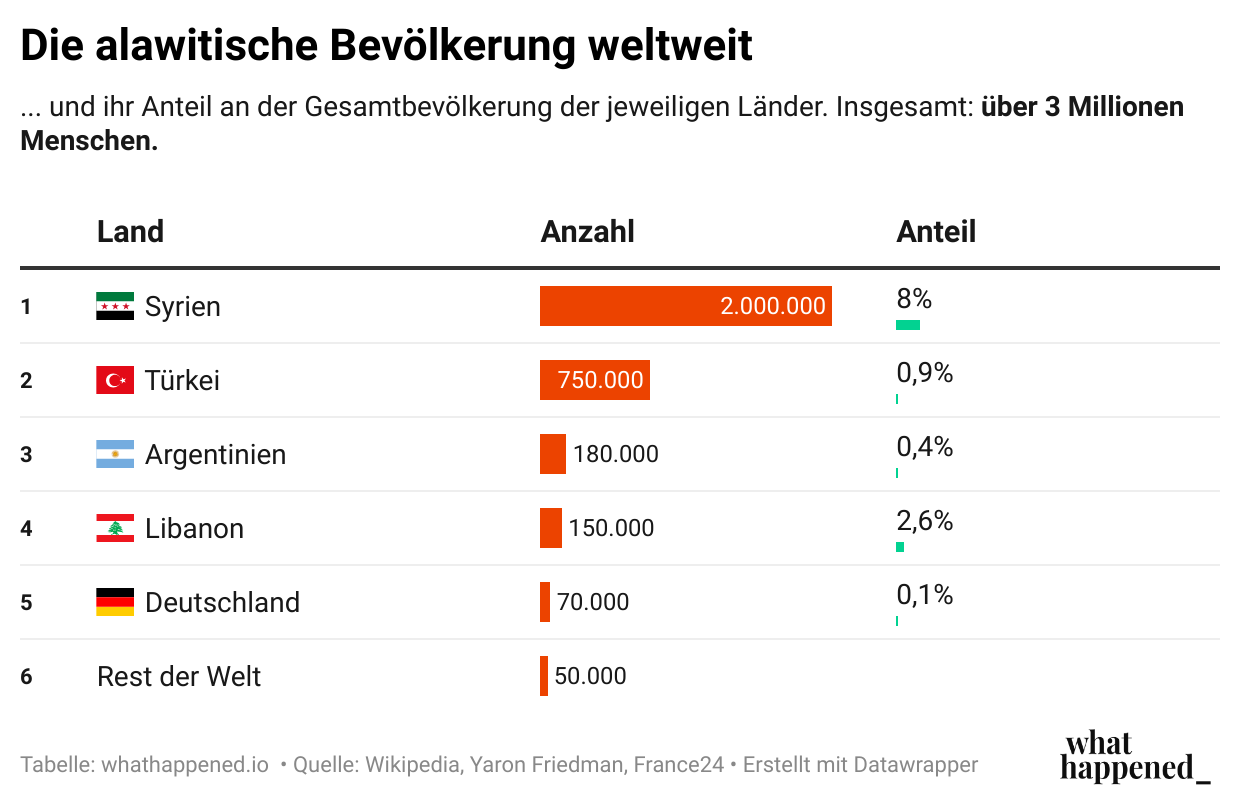

Die Alawiten sind eine ethnoreligiöse Gruppe, welche vor allem in Syrien lebt. Die Aleviten sind wiederum eine religiöse Gruppe in der Türkei. Beide haben gewisse Ähnlichkeiten im Glauben und in der religiösen Praxis, doch auch große Unterschiede und sollten nicht verwechselt werden. Der Lesbarkeit halber schreiben wir von "syrischen" Alawiten und "türkischen" Aleviten, auch wenn beide Gruppen in geringerem Maße auch in anderen Ländern leben.

Die syrischen Alawiten sehen sich als Teil des "Zwölfer-Schia", also dem dominanten Zweig innerhalb des schiitischen Islams, welcher zwölf Imame als spirituelle Nachfolger des Propheten Mohammed verehrt. Dabei erkennen die Alawiten den ersten Imam, Ali ibn Abi Talib, als Manifestation göttlicher Essenz – das geht sunnitischen und selbst schiitischen Muslimen zu weit, weswegen sie Alawiten als Ghulat, als Übertreiber, bezeichnen. So werten sie auch die Aleviten, welche ebenfalls die 12 Imame verehren, aber ansonsten nicht so recht in die Lehre des schiitischen (oder sunnitischen) Islam fallen und deren genaue Position unter Theologen debattiert wird.

Die Glaubenspraxis der syrischen Alawiten und türkischen Aleviten ist auffällig weniger institutionalisiert als der übrige Islam. Wie die Drusen oder (nicht-muslimischen) Jesiden weisen sie mystische und esoterische Elemente auf. Sie legen den Koran allegorisch statt wörtlich aus. Die Seele ist unsterblich, womit Reinkarnation existiert, und den 12 Imamen schreiben sie göttliche Essenz zu. Alawiten glauben zudem an eine Dreifaltigkeit Gottes. Gerade die alawitische Region ist in ihrem Dogma jedoch nicht gut bekannt, da vieles von den religiösen Führern geheimgehalten wird.

Syrische Alawiten beten eher im Privaten statt in Moscheen, auch wenn sie von sunnitischen Herrschern historisch zum Moscheenbau gezwungen wurden. Türkische Aleviten beten ebenfalls nicht in Moscheen, sondern besuchen ohne Geschlechtertrennung Versammlungshäuser namens Cemevi. Das alevitische Gebet darf Musik, Tanz und Poesie beinhalten und erfordert keine rituelle Waschung. Aleviten fasten nicht während Ramadan und müssen keine Hadsch nach Mekka durchführen. Verbote gegen Alkohol gibt es weder bei Alawiten noch Aleviten; teils ist Wein sogar Teil der rituellen Praxis.

Aleviten zwischen Marginalisierung und Säkularismus

Wie die Drusen und die Jesiden lässt sich das türkische Alevitentum auf die experimentierfreudige, intellektuell dynamische Phase des islamischen Mittelalters zurückverfolgen. Türkische Stämme, welche in den Nahen Osten und Anatolien expandiert waren, wurden islamisiert, doch häufig nicht durch eine institutionell-formalisierte Art und Weise, sondern durch individuelle Prediger. Das führte zur stellenweisen Etablierung von Versionen des Islams, welche mehr Folklorereligionen ähnelten – im Gebiet der westlichen Turkvölker war das das Alevitentum.

Sunnitische Muslime blicken teils mit Akzeptanz, teils mit Misstrauen und Feindseligkeit auf die Aleviten. In der Türkei stellen sie seit langem und noch bis heute die größte religiöse Minderheit dar: Einige Beobachter schätzen 20 bis 25 Millionen Aleviten, was knapp einem Viertel der türkischen Bevölkerung entspräche. Dennoch waren sie regelmäßig Ziel von Repressionen – seien es Bauverbote für Cemevis oder vollständige Pogrome. Seit 2015, als die türkische Regierung Cemevis als religiöse Stätten anerkannte, gibt es jedoch gewisse Verbesserungen. Die Aleviten werden dabei eher als kulturelle Träger einer laizistischen, modernistischen Türkei empfunden (und sie sind traditionell häufig Wähler der sozialdemokratischen CHP), in Opposition zu konservativ-islamistischen Strömungen rund um Erdogans AKP.

Alawiten: Von der Verfolgung zur Macht und zurück

Das Alawitentum geht wiederum auf einen Prediger namens Ibn Nusayr im 9. Jahrhundert zurück, welcher im Küstengebiet des westlichen Syriens eine Gefolgschaft um sich scharen konnte. Über die Jahrhunderte war sie häufig Ziel von Repressionen, bis hin zu Pogromen, vor allem unter dem Osmanischen Reich. Auch im unabhängigen Syrien waren die Alawiten eine diskriminierte und sozioökonomisch schlecht gestellte Randgruppe – bis sich 1970 der Luftwaffengeneral Hafez al-Assad, ein Alawit, an die Macht putschte.

Unter ihm und seiner Ba'ath-Partei erlebten die Alawiten einen rasanten Aufstieg und wurden zum politischen Machtzentrum, was in der sunnitischen Bevölkerungsmehrheit mit ohnmächtiger Verärgerung beobachtet wurde. Die Wut auf die Alawiten stieg, je verhasster die Assad-Herrschaft wurde, vor allem unter Hafez' Sohn Baschar, obwohl auch viele Alawiten kritisch auf die Regierung blickten.

Im Syrischen Bürgerkrieg waren die Alawiten tendenziell aufseiten der Regierung, wenn auch nicht vollständig und insbesondere nicht gegen Ende des Krieges. Zugleich waren sie häufig Ziel von Attacken durch islamistische Gruppen, was sie näher an die Regierung band. Ängste der Alawiten wurden nach dem Krieg bestätigt, als es im März zu einem schweren Massaker durch islamistische Kämpfer und Truppen der Übergangsregierung kam, mit womöglich ca. 2.000 Toten. Die Regierung erklärte, dass Assad-Loyalisten unter den Alawiten einen Angriff auf Regierungspositionen durchgeführt hätten.

Gut zu wissen: Laut der syrischen NGO SOHR plante Assad im Fall eines Kontrollverlusts, an der Küste einen alawitischen Staat aus Syrien abzutrennen und sich dorthin zurückzuziehen. Sein Verbündeter Russland, welcher für die Verteidigung des Gebiets vonnöten gewesen wäre, habe den Plan jedoch abgelehnt.

Assyrer_

(1 Minute Lesezeit)

Die Assyrer sind eine indigene ethnische Gruppe in Mesopotamien, vor allem im Irak und in Syrien, jedoch mit großer Diaspora. Sie gehen direkt zurück auf die antike Volksgruppe und das Reich der Assyrer, eine der ersten imperialen Großmächte der Weltgeschichte, welche von 2.000 bis ca. 600 v. Chr. existierte. Auch linguistisch reichen die Assyrer bis tief in die Antike: Sie sprechen Dialekte des Neoaramäischen, welches aus dem Aramäischen hervorging, der "lingua franca" des antiken Mesopotamiens und jene Sprache, die auch Jesus sprach. Auch ihr Alphabet, die syrische Schrift, geht direkt auf das Aramäische zurück.

Assyrer sind heute fast alle christlich, sowohl religiös als auch kulturell, und waren eine der ersten Gruppen, welche zum Christentum konvertierte. Heute gehören sie zu diversen kleinen östlichen Kirchen, etwa der syrisch-orthodoxen Kirche. Zugleich zeigen sich noch vereinzelte Elemente der vorchristlichen Zeit: Die assyrische Flagge zeigt eine Sonne in der Mitte und geht auf den Sonnengott Schamasch zurück, darüber ist der Reichsgott Assur dargestellt. Wie Drusen und Jesiden sind die Assyrer mehrheitlich endogam, heiraten also nur bzw. vorwiegend innerhalb ihrer Ethnie.

Der christliche Glauben der Assyrer hat sie in ihrer Region häufig zum Ziel von Verfolgung gemacht. So waren sie etwa auch ein Opfer des türkischen Völkermords im frühen 20. Jahrhundert, parallel zu jenem an den Armeniern, zu welchen die Assyrer aufgrund des gemeinsamen Glaubens ein gutes Verhältnis haben. Ziel von Gewalt wurden sie dabei nicht nur wegen ihrer Religion, sondern auch ausdrücklich aufgrund ihrer eigenen Ethnie. Die Repression führte über die Jahrhunderte zu einer großen Diaspora, darunter in Europa und den USA. Heute leben von den rund 6 Millionen Assyrern mehr im Ausland als im Irak und in Syrien, wo noch rund 1 Million verbleibt. Die Assyrer sind damit eine Minderheit, welche vor allem in Sprache, Symbolik und Diaspora fortlebt, weniger in territorialer Relevanz.

Zoroastrier_

(1,5 Minuten Lesezeit)

Gut gegen Böse

Der Zoroastrismus war eine der großen Religionen der Antike, eine Weltreligion mit Millionen von Anhängern. Sie entstand irgendwann zwischen 1800 und 600 v. Chr. im iranischen Raum und breitete sich mit den persischen Großreichen durch die gesamte nahöstliche antike Welt aus.

Im Kern des Zoroastrismus stehen der Schöpfergott Ahura Mazda und sein Widersacher Angra Mainyu, die personifizierte Zerstörung. Menschen wählen mit ihren Handlungen zwischen diesen zwei Kräften. Dieser Dualismus aus Gut und Böse ist das Zentrum der zoroastrischen Moralphilosophie und seines Weltverständnisses. Ob der Zoroastrismus nun eher monotheistisch, polytheistisch oder etwas dazwischen ist, ist unter Theologen umstritten; einige werten ihn als erste monotheistische Religion. Ein weiteres wichtiges Element ist das Feuer, welches als heiliges Symbol von Ahura Mazda verehrt und in Feuertempeln – den zoroastrischen Kultstätten – behütet und dauerhaft am Brennen gehalten wird.

Gut zu wissen: "Zoroaster" ist die griechische Variante des iranischen Priesters und Philosophen Zarathustra, welcher die Religion in ihrer letztlichen Form begründete. Wann er genau lebte, ist unklar, doch gemeinhin wird das 7. Jahrhundert v. Chr. angenommen.

Die verschwundene Weltreligion

Die Bedeutung des Zoroastrismus stieg und fiel mit den Perserreichen. War er anfangs eine Weltreligion, so drängten die griechischen Feldzüge unter Alexander dem Großen ihn in den Iran und Anreiner wie Mesopotamien sowie Armenien zurück. Mit dem Fall des persischen Sassanidenreichs gegenüber den muslimischen Kalifaten im Frühmittelalter wurden die Zoroastrier an den Rand gedrängt. Eine große Islamisierung setzte ein, welche die Religion weitestgehend verschwinden ließ – doch der Zoroastrismus dürfte die abrahamitischen Religionen zu diesem Zeitpunkt bereits längst geprägt haben, etwa bei Konzepten wie Engeln und Dämonen, Wiederauferstehung, messianischen Figuren und dem Jenseits.

Noch bis heute gibt es kleine Gemeinden an Zoroastriern, welche über Jahrhunderte an Marginalisierung, Verfolgung und Konvertierungsdruck überlebten. Von den ca. 120.000 Zoroastriern (die genaue Zahl ist unbekannt) leben die meisten in Indien und Iran. Sie bleiben in selbstgewählter Isolation: Ein Beitritt zur Religion ist in der Regel nur durch Geburt möglich.

Der Zoroastrismus steht damit (ein wenig wie die Assyrer als Ethnie) für eine einstige Weltgröße, welche heute nur noch in kulturellen Spuren und zerstreuten Gemeinden weiterlebt. Seine Ideen wirken bis heute fort in den abrahamitischen Religionen: Konzepte wie Engel, Dämonen, das Jenseits, das Jüngste Gericht und messianische Erlöserfiguren könnten allesamt von den Zoroastriern beeinflusst worden sein.

Weiterlesen

Zum Nahen Osten generell

Israel und Iran (2025)

Syriens Opposition hat gesiegt (2024)

Der Islamische Staat und Russland (2024)

Der Nahe Osten tut, was der Nahe Osten immer tut (2024 – zweiter Artikel)

Der Jemen und die Houthis (2024)

Die Wagner-Gruppe (2023)

Zum Nahostkonflikt

Israel und Palästina (Oktober 2023)

Israel und die Hamas im Krieg (Oktober 2023)

Was ist Genozid? (November 2023)

Die Optionen für Frieden in Nahost (Dezember 2023)

Wie steht es um die Hamas? (2024)

Zu Israel

Israel und Iran (2025)

Israels Geheimdienste (2024)

Israels verrückte Innenpolitik (2021)

Israel und die Extremisten (2022)

Israel und seine neuen alten Freunde (2020)

Zu Iran

Israel und Iran (2025)

Saudi-Arabien, Iran und der Deal (2023)

Iran in Aufruhr (2022)

Iran: Der komplizierte Gottesstaat (2021)

.avif)