Blitzzusammenfassung_ (in 30 Sekunden)

- Russische Drohnen verletzten am 9. September den polnischen Luftraum; ein Versehen ist sehr unwahrscheinlich.

- Vermutlich geht es Moskau darum, NATO-Kapazitäten zu testen, seine Eskalationsdominanz zu beweisen, Streit und Unsicherheit zu schüren und seine Verhandlungsposition zu verbessern.

- Die militärische NATO-Reaktion wirft Fragen auf, denn die Drohnen wurden erst spät abgeschossen – und durch äußerst teure Maßnahmen.

- Effiziente Anti-Drohnen-Systeme fehlen, obwohl das eine zentrale Lehre aus dem Ukrainekrieg ist.

- Es benötigt Abfangdrohnen, Antiluftkanonen oder Laserwaffen; und auch die "große" Luftabwehr rund um Kampfjets und Luftabwehrsysteme (z.B. Patriot, IRIS-T) muss ausgebaut werden.

- Die andere Anforderung ist die Früherkennung, welche keinen blinden Fleck bei kleinen Drohnen haben darf.

- Zu guter Letzt die politische Dimension: NATO-Staaten mit Ausnahme der USA übten sich in Solidarität und symbolischen militärischen Gesten; wichtig wird es sein, Streit zu vermeiden und Glaubwürdigkeit zu bewahren.

Der Vorfall

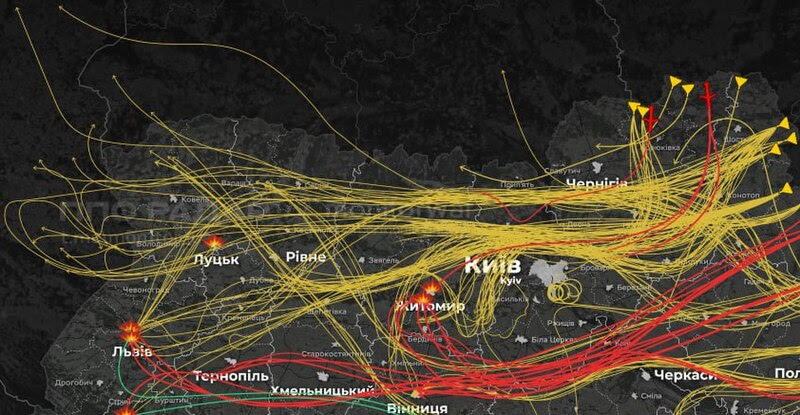

Für einen Testlauf lief es ziemlich gut. Am 9. September betraten 19 bis 23 russische Drohnen den polnischen Luftraum, einige davon bewaffnet und offenbar auf dem Weg nach Rzeszów, dem wichtigsten Hub für westliche Waffenlieferungen an die Ukraine. Es war nicht das erste Mal seit 2022, dass russische Kampfdrohnen über Polen auftauchten, doch das erste Mal, dass praktisch ausgeschlossen war, dass es sich um ein Versehen handelte. Das erste Mal, dass mehrere große polnische Flughäfen geschlossen werden mussten. Und das erste Mal in der Geschichte der NATO, dass sie zur Sicherung ihres Territoriums Kampfflugzeuge aufsteigen lassen musste.

Ein Versehen ist, wie gesagt, praktisch ausgeschlossen. Der Flugweg der Drohnen – teils durch Belarus – lässt sich kaum als Versehen erklären, ihre schiere Anzahl und die 7 Stunden, die sie über Polen verbrachten, ebenso wenig. Der Vorfall ist nicht vergleichbar mit den 25 kurzen, kleinen Luftraumverletzungen, welche Russland in den dreieinhalb Vorjahren begangen hat (zum Vergleich: seitens der Ukraine gab es vier). Stattdessen dürfte es sich um einen Test gehandelt haben.

Nicht das erste Mal

Hinweise auf gezielte Überschreitungen gab es bereits früher: Schon im Juli 2025 fanden sich in russischen Drohnen mutmaßlich polnische und litauische SIM-Karten, so eine ukrainische Militärwebsite mit Bezug auf polnische Quellen. Das würde darauf hindeuten, dass die Drohnen über den zwei Ländern Internetzugang behalten und Aufklärung betreiben sollten.

Und sogar seit dem Vorfall über Polen hat Russland weitere Aktionen durchgeführt. Wenige Tage danach verletzte eine Drohne den rumänischen Luftraum und am 19. September flogen drei russische Kampfjets 12 Minuten lang durch den estnischen Luftraum – wolgemerkt ein Land, welches nicht an die Ukraine grenzt. Sie verweigerten zudem die Kommunikation mit den Esten. Es war der fünfte solche Vorfall in Estland seit Jahresanfang. Wie schon Polen zuvor zog Estland den Artikel 4 des NATO-Vertrags, um dringliche Konsultationen einzuberufen. Am selben Tag flogen zwei russische Kampfjets offenbar zu nah an die polnische Petrobaltic-Ölplattform in der Ostsee.

Eine gelungene Probe

Dem Kreml hat das Ergebnis des Tests über Polen Anfang September offenkundig gefallen, denn die NATO zeigte sich tendenziell unvorbereitet für genau jene Art von Drohnenattacken, welche derzeit den Ukrainekrieg dominieren. Sie ließ praktisch mit Kanonen auf Spatzen schießen: Niederländische F-35-Lightning II-Jets stiegen auf, um die Drohnen abzuschießen. Ein AWACS-Aufklärungsflugzeug aus Italien und ein Airbus-A330-Luftbetankungsflugzeug der NATO-Flugeinheit MRTT kamen ebenfalls zum Einsatz. Ein deutsches Patriot-Luftabwehrsystem wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Eine russische Gerbera-Drohne kostet knapp 10.000 USD in der Herstellung, eine Geran-2-Drohne (eine Anpassung der iranischen HESA Shahed 136) kostet circa 80.000 USD. Eine einzige AIM-120 AMRAAM-Rakete, wie sie die niederländischen F-35-Jets abgefeuert haben, kostet über 1 Million USD. Die Abfangrakete eines Patriot-Systems ungefähr das Vierfache.

Drohnen sind heute aus dem Ukrainekrieg nicht mehr wegzudenken. Im Sommer 2022 dominierte Artillerie, ein Jahr später dann Landminen und seit 2024 sind es Drohnen, welche das Kampfgeschehen dominieren. Kleine, günstige First-Person-View (FPV) Drohnen jagen selbst einzelne Soldaten an den Frontlinien und überwachen das Schlachtfeld. Manchmal sind sie kabelgebunden, um elektronische Störungen durch den Gegner zu vermeiden – was zu Fronten führt, an welchen die Glasfasern der Drohnen einen Wald aus ominösen "Spinnenweben" kreieren. Größere Kamikaze-Drohnen, wie die russischen Shaheds und Geran-2, werden wiederum für Attacken auf statische Ziele und Städte eingesetzt.

Sowohl Russland als auch die Ukraine haben laufend ihre offensiven und defensiven Kapazitäten mit Hinblick auf Drohnen angepasst. Die NATO hat es offenbar noch nicht getan: Sie scheint kein mehrschichtiges, integriertes Luftverteidigungssystem zu besitzen, welches imstande ist, bei Drohnenattacken seine Ressourcen sinnvoll einzusetzen: Günstige Drohnen wie die Gerbera mit teuren F-35-Kampfjets und Patriot-Systemen zu kontern, ist nicht nur ineffizient, es wäre im Kriegsfall auch nicht durchhaltbar. Denn auf jeden Kampfjet können Hunderte Drohnen kommen.

Die Kapazitäten der NATO

Theoretisch besitzt die NATO ein ernstzunehmendes Netzwerk aus Sensoren und Abfangsystemen über ihrem Bündnisgebiet. Zumindest der erste Teil scheint funktioniert zu haben: Die Drohnen über Polen wurden immerhin erkannt, auch wenn es von außen schwierig einzuschätzen ist, wie schnell oder langsam das geschah. Fliegende Aufklärungssysteme, als AEW&C (airborne early warning and control) bezeichnet, erkennen Gefahren aus der Distanz; komplementiert werden sie durch Aufklärungsdrohnen und in Zukunft vermutlich Aufklärungsballons sowie akustische Sensoren.

Mängel existieren beim Abfangen. Nur einige wenige Drohnen wurden abgeschossen, laut Polen, weil man erkannt habe, dass es sich bei den meisten um unbewaffnete Täuschungsobjekte (decoys) handelte (Russland setzt Gerberas häufig als decoys neben größeren, bewaffneten Drohnen ein). Doch das könnte lediglich zur Gesichtswahrung gesagt sein – denn es würde auch nicht erklären, warum sich 7 Stunden lang Drohnen im NATO-Luftraum befanden.

Einen ernsthaften, großflächigen Drohnenangriff im Stile des Ukrainekriegs hätte die NATO so nicht abwehren können. Russlands Luftstrategie in der Ukraine besteht von Anfang an aus zwei Säulen an Intensität: Erstens, routinemäßige, konstante Angriffe mit Drohnen und Lenkraketen, welche ein gewisses Intensitätsniveau aufrechterhalten, die ukrainischen Verteidiger binden und deren Ressourcen abtragen sollen. Zweitens: sogenannte "Salven", also stoßartige, massive Attacken mit koordinierten Drohnen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern. Sie sollen überwältigen, Schaden verursachen und, vor allem, einen psychologischen Effekt entwickeln. Die Ukraine schießt zwar knapp 85 Prozent der eingesetzten Munition ab, doch die Bevölkerung und die Verteidiger erhalten kaum noch Gelegenheit zum Durchatmen.

Das allgemeine Intensitätsniveau hat sich seit 2022 dabei deutlich erhöht: Nach Analyse des Thinktanks CSIS führte Russland 2022 nur 2 Salven mit im Schnitt 103 beteiligten Munitionen durch (was Drohnen, Raketen und so weiter meint). 2025 waren es bereits bis Anfang September 33 Salven mit im Schnitt 364 Munitionen. Die NATO hatte es nun mit 19 bis 23 Munitionen zu tun; ihre Antwort wäre bereits bei Hundert Drohnen in dieser Form vermutlich nicht gangbar gewesen.

Für die NATO schafft die Episode die Notwendigkeit, eine Form von Drohnenabwehrschirm zu errichten. Sie benötigt Antworten auf alle Arten von Drohnen: Kleine Quadcopter, welche Granaten abwerfen, FPV-Drohnen, die in Infanteristen und Panzer hineinrasen, und Langstreckendrohnen, welche aus weiter Distanz stammen und in Städten und militärischen Stellungen explodieren. Eine Konstante ist, dass die Lösungen dagegen günstig und einfach skalierbar sein müssen, denn jeder Form von Drohne ist gemein, dass sie vergleichsweise billig und damit zahlenreich ist. Antworten können günstige Abfangdrohnen sein, klassische Flugabwehrkanonen im Stile vergangener Kriege, die günstige Munition feuern, elektrische Störsysteme oder Laserwaffen.

Gut zu wissen: Laut internen Berechnungen besitzt die NATO nur 5 Prozent der Luftabwehrkapazitäten, welche sie für die Verteidigung der Ostflanke im Kriegsfall benötigen würde. Das umfasst die Abwehr von Drohnen wie auch Kampfjets, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern.

Die Reaktion der NATO

Die NATO unternimmt erste Schritte, doch es ist noch zu früh, diese einzuschätzen. Zwei Tage nach dem Vorfall in Polen kündigte das Bündnis die "Operation Eastern Sentry" an. Diese soll insbesondere "Herausforderungen in Bezug auf Drohnen" adressieren, und "Flexibilität und Stärke" hinzufügen. Inspiriert ist sie von "Baltic Sentry", welche im Januar 2025 angekündigt worden war, als Reaktion auf vermutlich russische Sabotageaktionen gegen Unterwasserinfrastruktur von NATO-Mitgliedsländern in der Ostsee, sowie Verletzungen des dortigen Luftraums. Details sind allerdings noch rar und was genau sich mit Eastern Sentry verändert, ist unbekannt. Ein schon vor einem Jahr geäußerter Vorschlag der Balten, einen "Drohnenwall" an der Ostflanke zu errichten, hat bislang wenig Resultate vorzuweisen, wird aber nun wieder erwähnt.

Ein Vorschlag, welchen die Ukraine seit Jahren macht, bleibt jedoch unwahrscheinlich: Kiew fordert, dass die NATO russische Drohnen noch über der Ukraine abschießt, ähnlich, wie Israel es mit iranischen Luftangriffen getan hatte. Tatsächlich könnte die NATO damit das Risiko versehentlicher und vermeintlich versehentlicher Verletzungen ihres Luftraums vorbeugen, es sei denn, Russland führt sie wie im September durch Belarus durch – doch damit büßt es viel plausible deniability ein, also die Fähigkeit, mehr oder weniger glaubwürdig ein Versehen oder eine ukrainische Schuld zu behaupten.

In der NATO-Allianz ist derzeit jedoch kein Appetit dafür erkennbar, die eigenen Waffen über der Ukraine einzusetzen. Sie könnte damit in der öffentlichen Wahrnehmung einen symbolischen, öffentlichkeitswirksamen Schritt in den Krieg hinein unternehmen (auch wenn es nicht unbedingt als solcher interpretiert werden müsste). Zudem müsste für eine Flugverbotszone über der Westukraine das Mandat der NATO-Militärführung ausgeweitet werden, was eine Zustimmung aller Mitglieder, inklusive Ungarns und der Slowakei, erfordert.

Was Russland bewirken will

Mit seinem Manöver lernt Russland, wie vorbereitet die NATO auf Drohnenattacken ist. Es lernt, welche Kapazitäten das Bündnis einsetzt, wie es sie einsetzt und an welchen Stellen der Grenze die NATO etwas unaufmerksamer ist. Darüber hinaus erzielt es einen psychologischen Effekt: Russland bleibt als Bedrohung in der öffentlichen Wahrnehmung, und beweist mit seinen Nadelstichattacken, dass es die Eskalationsdominanz besitzt. Das schafft eine bessere Verhandlungsposition. Zudem versucht es, Zweifel daran aufzuwerfen, wie zuverlässig das NATO-Bündnis ist, also seine Glaubwürdigkeit zu unterminieren.

Glaubwürdigkeit ist eine der zentralen Säulen der NATO, denn das Bündnis ergibt für die Mitglieder nur Sinn, wenn sie sich auf die Unterstützung der anderen Mitglieder verlassen können. Grundsätzlich ist die politische Reaktion der NATO passabel: Zahlreiche Staaten und die Bündnisführung verurteilten die Aktion scharf (überraschenderweise selbst Ungarn), und mindestens sechs Länder haben die Verlagerung militärischer Kapazitäten ins Land angekündigt (die Ukraine verspricht zudem Anti-Drohnen-Trainings).

Andersherum reagierte US-Präsident Donald Trump uneindeutig: "Warum verletzt Russland den polnischen Luftraum mit Drohnen? [...] Jetzt geht's los!", schrieb er auf den sozialen Medien. Weitergehende Kritik an Moskau oder Bekenntnisse zur NATO bot er nicht; später äußerte er zudem den Verdacht, dass der Vorfall lediglich ein Versehen gewesen sein könnte.

Die Gefahr ist, dass der Druck auf die NATO in der Zukunft steigt. Sollten größere russische Luftraumverletzungen zur Norm werden – kleinere sind es längst –, stellt sich die Frage, ab welchem Punkt die NATO im Grunde nicht mehr ihr häufig wiederholtes Mantra "jeden Zentimeter" Territorium zu verteidigen erfüllt. Die Entscheidung, ob auf russische Aktionen mit mehr Vorsicht oder mehr Konsequenz zu reagieren ist, könnte innerhalb von und zwischen Staaten zu Streit führen.

Genau diese Art von Unsicherheit und innerer Streitbarkeit möchte Russland vermutlich erzielen. Ein Zerfall der NATO ist dabei höchstens ein Langfristziel mit unklaren Aussichten, doch allein schon, wenn das Bündnisbekenntnis etwas wackliger wirkt, wird es das Verhalten der Osteuropäer beeinflussen und Russlands Handlungsspielraum erweitern.

Ein ausgewachsener Krieg mit Russland ist keine akute Gefahr. Doch mit den Manövern an der Ostflanke testet Moskau das Militärbündnis neben sich: wie aufmerksam es ist, wie schlagkräftig, wie effizient und wie streitfest.

Weiterlesen

Zur NATO

NATO: Vom Gehirntod zur Wiedergeburt (2022)

Zum Ukrainekrieg

Russland und die Ukraine (2022)

500 Tage Krieg in der Ukraine (Juli 2023)

Wagner: Russland: Die Geister, die du riefst (2023)

ATACMS, HIMARS und Co.: Die Waffen des Ukrainekriegs (2023)

Ein wichtiger Moment im Ukrainekrieg (2024)

Der Ukrainekrieg geht ins dritte Jahr (2024)

Die USA und ihre neue Ukrainepolitik (2025)

Meinungsexplainer zum Ukrainekrieg

Dieser Krieg wird noch lange dauern – und der Westen muss bereit sein (2022)

Putins Russland verabschiedet sich aus der Zivilisation (2022)

Zu Geopolitik

Wie es um Europas Verteidigungsfähigkeit steht (2024)

Die kritische Infrastruktur in Deutschland und Europa (2024)

Die Herausforderungen der EU (2024)

Was ist die Lage im Indopazifik? (2024)

Eine kurze Geschichte von Gefangenenaustauschen (2024)

NATO: Vom Gehirntod zur Wiedergeburt (2022)

.avif)

.jpg)