Blitzzusammenfassung_ (in 1 Minute)

- Trump hat keine sieben Kriege beendet bzw. nachvollziehbar verhindert.

- Nur in einem einzigen Konflikt – Thailand und Kambodscha – lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erfolgreiche Intervention festhalten.

- Er erreichte zudem eine Waffenruhe zwischen der DR Kongo und Ruanda, doch diese ist so instabil, dass sie sich unklar bewerten lässt.

- Trump irrt zudem damit, dass er keine Waffenruhen benötige, sondern sofort auf Friedensabkommen setze.

- In fast jedem Konflikt, in dem er behauptete, wirksam zu werden, gab es eine Waffenruhe. Zwischen Armenien und Aserbaidschan, wo er erfolgreich den Friedensprozess unterstützte, gab es zu diesem Zeitpunkt keinen aktiven Konflikt mehr.

- Im Konflikt zwischen Indien und Pakistan ist fraglich, ob die USA überhaupt eine Rolle spielten.

- Im Israel-Iran-Krieg scheiterten die USA daran, den Krieg zu verhindern – und traten dann in ihn ein.

- Bei Serbien und Kosovo irrt sich Trump entweder oder bezieht sich auf nicht öffentlich verfügbare Informationen.

- Ägypten und Äthiopien haben in der Liste eigentlich nichts verloren, denn es gab keinen bewaffneten Konflikt, doch die Trump-Regierung wurde immerhin diplomatisch aktiv.

Eine kleine Auswahl

US-Präsident Donald Trump erklärte am 18. August bei einem Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs, dass er sechs Kriege beendet habe – und bei keinem davon eine "Waffenruhe" nötig gewesen sei. Später erhöhte er die Zahl auf sieben Kriege und das Weiße Haus erklärte, dass ein Friedensnobelpreis längst überfällig sei. Diese Forderung kommt aus dem Trumpisten-Kosmos (und von Trump selbst) seit längerem. Dazu ist die Episode auch vor dem Diskurs zu sehen, ob der Ukrainekrieg nun eine Waffenruhe benötigt, oder direkt zu einem längerfristigen, stabileren Frieden übergehen kann.

Trumps Aussage ist falsch. Anderthalb der fraglichen Konflikte waren nie mehr als ein (überwiegend gewaltfreier) Streit, bei mindestens einem weiteren waren die USA nicht an der Beilegung der Gewalt beteiligt, bei den übrigen ist ihre Rolle diskutabel – und in jedem Fall gab es nur Waffenruhen. Nichtsdestotrotz erlaubt die Behauptung des Präsidenten, einen Blick auf eine Reihe sehr unterschiedlicher Konflikte und die Frage, wo eine Waffenruhe anfängt und ein Frieden anfängt. Und auch darauf, wo die USA unter Trump stabilisierend wirkten.

Ägypten und Äthiopien_

(2 Minuten Lesezeit)

Der Staudamm-Streit

Dass Trump den Streit zwischen Ägypten und Äthiopien mit auflistet, ist etwas überraschend, denn dort gab es überhaupt keinen Krieg. Auch keinen unterschwelligen Grenzkonflikt oder Ähnliches, immerhin haben die beiden Länder keine gemeinsame Grenze. Trump konnte also keinen Krieg beenden, da es überhaupt keinen gab – und sich akut auch keiner abzeichnete.

Streitpunkt der beiden Länder war der Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) am Nil in Äthiopien. Das Land möchte dadurch Strom generieren, denn rund 55 Prozent der Einwohner haben keine zuverlässige Stromquelle. Ägypten befürchtet, dass der große Staudamm die eigene Wasserverfügbarkeit beeinträchtigt, denn es bezieht fast sein gesamtes Trinkwasser vom Nil. Aus demselben Grund war auch der Sudan verärgert gegenüber Äthiopien – zumindest, solange er bis zum Bürgerkrieg 2023 noch Staatlichkeit besaß – und zwischen diesen zwei Nachbarn kam es auch tatsächlich zu Grenzspannungen.

GERD wurde mehrheitlich zwischen 2011 und 2023 gebaut, lieferte 2022 zum ersten Mal Strom und war im Sommer 2025 komplett abgeschlossen. Über die gesamte Baudauer liefen Gespräche und Drohungen zwischen den drei Staaten. Die USA unter Donald Trump übernahmen ab 2019 eine führende Vermittlerrolle und suchten nach einer trilateralen Verhandlungslösung. Das scheiterte letzten Endes allerdings: Die Verhandlungen verliefen sich im Sand; die USA schienen unter Biden ab 2022 (aufgrund von Prioritäten anderswo) das Interesse zu verlieren. Bis heute gibt es keine Verhandlungslösung, und auch keine bekannten Verhandlungen mehr.

Kein "Friedensstifter", doch wichtige Diplomatie

Woher Trumps Idee stammt, dass er dort einen "Krieg" beendet habe, lässt sich recht schnell erklären: Der Präsident warnte im Herbst 2020, dass Ägypten den Staudamm "in die Luft sprengen" würde, da es mit ihm nicht leben könne. Etwas subtiler war Ägypten selbst, dessen Präsident Abdel Fattah al-Sisi öffentlich lediglich warnte, dass "alle Optionen" auf dem Tisch lägen – doch gegenüber Trump vermutlich einen schrilleren Ton wählte. Als Beweis dafür, dass Krieg doch nicht akut drohte, könnte herhalten, dass er sich trotz des Scheiterns der Verhandlungen nicht materialisiert hat.

Was bleibt? Trump "beendete" in Ostafrika nichts; und hätte er etwas beendet, hätte es sich höchstwahrscheinlich um keinen bevorstehenden "Krieg" gehandelt (und definitiv keinen laufenden Krieg). Das soll die Bemühungen der USA vor Ort keineswegs verunglimpfen, denn sie nahmen die diplomatische Führungsrolle ein (zwischenzeitlich schalteten sich die VAE stärker ein). In diesem Sinne dürften die meisten Beobachter außerhalb Äthiopiens auch begrüßen, dass die Trump-Regierung eine erneute diplomatische Initiative im GERD-Streit angedeutet hat.

Serbien und der Kosovo_

(3 Minuten Lesezeit)

Krieg im Balkan?

Ende Juni dieses Jahres erklärte Trump, dass er einen Krieg im Balkan verhindert habe. Serbien und Kosovo seien "im Begriff gewesen, aufeinander loszugehen, es hätte einen großen Krieg gegeben". Trump drohte mit einem Stopp des Handels mit den USA und beide Länder hätten vom Krieg abgesehen.

Der letzte Krieg zwischen Serbien und dem Kosovo war in den 1990ern, doch seitdem herrschten tatsächlich Spannungen. Allerdings eher sanfte: In Anbetracht der internationalen Truppenmission im Kosovo und der stärkeren Einbindung beider Länder in regionale sowie europäische Kooperationen (wirtschaftlich sowie politisch), wirkte ein ausgewachsener Krieg zu keinem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich.

Seit 2022 läuft allerdings ein intensiverer Streit rund um den Nordkosovo, in welchem mehrheitlich ethnische Serben leben. Der ging auch mit militärischem Säbelrasseln seitens Serbien einher, meist eher niedrigschwellig, doch stellenweise ernstzunehmend: Im September 2023 drangen serbische Paramilitärs in den Kosovo ein und töteten dort eine kleine Zahl kosovarischer Sicherheitskräfte; die Regierung in Pristina unterstellte eine (zumindest plausible) Beteiligung des serbischen Staates. Und die USA beklagten eine auffällig hohe Truppenkonzentration Serbiens nahe der Grenze. Der diplomatische Druck auf Serbien stieg und die NATO verstärkte ihre Truppenpräsenz. Über die kommenden Monate kühlte die Lage wieder ab.

Wäre das ein Argument für Trumps Aussage? Nein, denn 2022 war er nicht mehr im Amt, die Biden-Regierung war es. Trump war im Westbalkan dabei durchaus aktiv: 2020 erzielte er zwei Abkommen zur Normalisierung der wirtschaftlichen Beziehungen Serbiens und des Kosovos, und schon im Verlaufe des Prozesses richteten beide Direktflüge zwischen ihren Hauptstädten ein – zum ersten Mal seit über zwei Jahrzehnten.

Das stellt jedoch nur ein kleines Puzzlestück im politischen Prozess zwischen den Nachbarn dar und verhinderte selbstverständlich keinen Krieg. Weitaus wichtiger für die politische Annäherung zwischen Serbien und Kosovo war das Brüssel-Abkommen aus 2013, welches die EU vermittelt hatte. Und auch seitdem ist es maßgeblich die EU, welche den politischen Prozess vor Ort begleitet.

Unsichtbare Leistung

Eine Wildcard hat Trump für seine Aussage jedoch: Die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani (ähnlich zu Deutschland eine eher symbolische Rolle) erklärte Mitte Juli, dass sie "glaubwürdige Informationen" besitze, dass Trump eine Eskalation Anfang 2025 verhindert habe. "Es geht nicht um 2023", betonte Osmani – und deutete damit an, dass es eine der Öffentlichkeit unbekannte Episode gegeben haben könnte. Nur weiß davon niemand etwas, auch nicht in der kosovarischen Öffentlichkeit, und Trump selbst bezog sich in einigen seiner Kosovo-Aussagen ausdrücklich auf seine erste Amtszeit, nicht auf einen neuen Vorfall. Und Vorbereitungen für einen Krieg hätten definitiv sichtbare Beweise gehabt. Vor allem in Serbien, welches derzeit mit heftigen Massenprotesten beschäftigt ist und unter starker medialer Beachtung steht.

Wie ist Osmanis Aussage also einzuordnen? Zum einen könnte sie zutreffen, sich aber auf eine Eskalation unterhalb eines Krieges beziehen: etwa einen erneuten Überfall paramilitärischer Soldaten. Hätte Trump das verhindert, wäre seine Aussage verteidigbar, insofern man den Begriff "Krieg" darin liberaler als "Konflikt" auslegt. Es gibt von außen allerdings keinerlei Weg, das nachzuprüfen; es gibt keine Beweise und keine relevante lokale Berichterstattung.

Denkbar ist auch, dass Osmani etwas übertrieben hat. Trump hat ein außerordentlich gutes Verhältnis zu Serbien, wohin er auch private Geschäftsinteressen pflegt. Für den Kosovo ist die Unterstützung der USA allerdings essenziell, nicht umsonst gibt es in Pristina den Bill Clinton Boulevard mitsamt Statue des Ex-Präsidenten (auch George Bush, Hillary Clinton, Woodrow Wilson und viele weitere Amerikaner finden häufig Erwähnung). Was also tun, wenn das Verhältnis zu den USA unter Trump aufgebessert werden muss? Womöglich in dessen Narrativ des Friedensstifters einzahlen, um sein Wohlwollen zu gewinnen. Dazu passend: der nächste Konflikt.

Indien und Pakistan_

(2 Minuten Lesezeit)

Der Kaschmir-Konflikt

Anfang Mai kam es zu einem Gewaltausbruch zwischen Indien und Pakistan. Er war im Großen und Ganzen limitiert, doch nichtsdestotrotz die heftigste Eskalation seit 1999. Auslöser war ein Terrorangriff im indisch kontrollierten Teil der umstrittenen Region Kaschmir, wie es übrigens bereits in der Vergangenheit vorkam. Indien warf Pakistan vor, am Angriff indirekt beteiligt zu sein – was plausibel, allerdings nicht bewiesen ist – und eskalierte. Es kam zu Artilleriebeschuss, Luftangriffen und Grenzscharmützeln. Schon am 10. Mai verkündeten beide Seiten eine Waffenruhe.whathappened-Leser konnten über die Episode und ihre Hintergründe mehr in unserem Explainer "Indien, Pakistan und der Kaschmir-Konflikt" nachlesen.

Die USA erklärten erst über ihren isolationistischen Vizepräsidenten JD Vance, dass der Kaschmirkonflikt sie nichts angehe. Später änderten sie ihre Linie und forderten von beiden Ländern ein Ende der Kampfhandlungen. Dass das tatsächlich in relativ kurzer Zeit geschah, vereinnahmte Washington für sich – doch ob das zutrifft, ist sehr unklar.

Er half, er half nicht, er half

Indien dementiert energisch, dass die USA in irgendeiner Form an der Waffenruhe beteiligt gewesen seien. Zwischen Premier Narendra Modi und Trump habe es wochenlang vor und nach dem Konflikt kein Gespräch gegeben, betont Neu-Delhi. Indien möchte damit vermutlich den Eindruck vermeiden, dass es nicht eigenständig gehandelt, sondern auf Druck von außen reagiert habe.

Und Pakistan? Anfangs erklärte der Außenminister, dass Islamabad eigenständig und ohne Wirken der USA die Waffenruhe ausgehandelt habe. Später änderte Pakistan seine Linie auffällig: Es dankte Trump für dessen "entscheidende Führungsrolle" bei der Waffenruhe, lobte ihn überschwänglich und nominierte ihn für den Friedensnobelpreis (was im Land hoch umstritten war).

Der Anreiz für den allzu performativen Kurswechsel ist intuitiv: Pakistan erkannte, dass es über Trumps persönliches Wohlwollen das durchaus komplizierte Verhältnis zu den USA vertiefen kann (hierin also der mögliche Vergleich zum Kosovo). Indien wiederum verärgerte Trump sichtbar damit, dass es dessen Rolle als mutmaßlicher Friedensstifter dementierte. Dass Trump einige Monate später hohe Zölle gegen Indien verhängte und sich streng über das Land äußerte, könnte auch mit dieser Episode zusammengehangen haben.

Hat Trump also einen Frieden erzielt? Ob er überhaupt etwas erzielt hat, ist unklar: Laut Indien nein, laut Pakistan ja (nachdem es anfangs ebenfalls nein sagte). Und hätte er etwas erzielt, so wäre es eine Waffenruhe, kein Friedensabkommen. Eine größere politische Lösung für den Kaschmirkonflikt lehnt Indien deutlich ab, vermutlich erneut, weil es keinen Druck von außen einladen möchte. Trump hatte einen solchen Friedensprozess für Kaschmir ausdrücklich vorgeschlagen.

DR Kongo und Ruanda_

(4 Minuten Lesezeit)

Der Hintergrund

Der Krieg in der östlichen DR Kongo ist ein Relikt der ethnischen Spannungen und der schwachen staatlichen Institutionen in Zentralafrika. Im Zentrum steht der ruandische Bürgerkrieg von 1990 bis 1994 zwischen den Hutu und Tutsi, welcher sich in einem großen Genozid an den Tutsi entlud. Die schlagkräftige Ruandische Patriotische Front (RPF), eine Tutsi-Miliz unter Paul Kagame, ging gegen den Staat vor und übernahm bis Sommer 1994 die Macht in Ruanda.

Millionen von Hutu, darunter Soldaten und Extremisten, flohen in die benachbarte DR Kongo (damals: Zaire), von wo aus sie das RPF-geführte Ruanda attackierten. Also unterstützte Ruanda im Gegenzug Tutsi-Milizen, welche die Stellungen und Flüchtlingslager der Hutu in Zaire angriffen. Und da die Regierung Zaires die Hutu-Milizen mutmaßlich unterstützte, marschierte Ruanda 1996/97 in das weitaus größere Land ein und stürzte seine Regierung. Als der eigens eingesetzte, neue Präsident sich plötzlich gegen Ruanda stellte, attackierte das Land 1998 gleich noch einmal – diesmal kam es jedoch zu einem militärischen Patt samt Verhandlungslösung 2003.

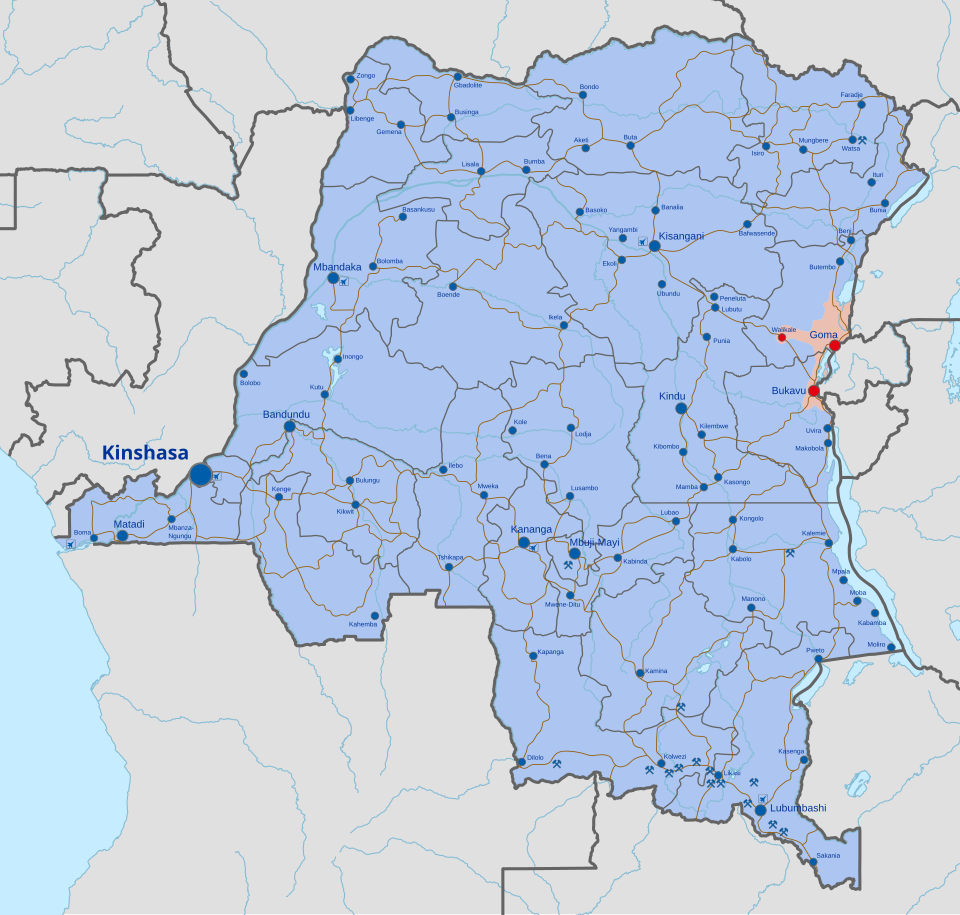

Seit diesem Zweiten Kongokrieg ist der Osten der DR Kongo teils gesetzloses Gebiet: Die Regierung in Kinshasa hat nur bedingte Kontrolle, stattdessen operieren mehrere Milizen, welche mal mit Ruanda verbunden sind, mal mit der Zentralregierung der DR Kongo. Seit 2012 ist die prominenteste Miliz die "Bewegung 23. März", oder kurz M23. Beobachter, darunter die UN, werfen Ruanda vor, die M23 in hohem Maße militärisch zu unterstützen, was Kigali recht unglaubwürdig dementiert.

Nach ihrer Gründung im Jahr 2012, aus anderen Rebellengruppen heraus, startete die M23 eine große Offensive. Sie erobere Teile der östlichen DR Kongo, hielt also tatsächlich namhaftes Territorium inklusive der regionalen Hauptstadt Goma. Die Konfliktrunde endete binnen rund anderthalb Jahren. 2022 begann die M23 dann ihre nächste Offensive. Über die Jahre bewegte sie sich allmählich vorwärts, bis ihr Anfang 2025 ein Durchbruch gelang: Plötzlich fiel erneut Goma, doch auch Bukavu, eine andere Regionalhauptstadt. Die M23 kontrollierte noch nie so viel Gebiet, was sich als territoriale "Schattenexpansion" Ruandas lesen lässt.

Frieden oder doch nur Händeschütteln

Die USA vermittelten Anfang 2025 diplomatisch in dem Konflikt, nachdem frühere Anläufe von Kenia und Angola gescheitert waren. Der Präsident der DR Kongo, Félix Tshisekedi, rief die USA mit der Bitte nach Mediation an – und bot einen Rohstoffdeal im Stile des (seinerzeit noch nicht vollendeten) Abkommens mit der Ukraine: Die USA erhalten Zugriff auf die Bodenschätze des Landes, im Gegenzug für Sicherheitshilfe.

Unterstützt von den USA kam es zu Gesprächen zwischen der DR Kongo und Ruanda in Qatar. Dort sprachen auch die Staatschefs beider Länder, Tshisekedi und Kagame, erstmals seit Beginn der Konfliktrunde miteinander. Anfangs stimmten sie beide einer Waffenruhe zu, doch die M23 lehnte ab, was entweder bedeutet, dass die Gruppe doch größere Autonomie als gedacht gegenüber Ruanda besitzt, oder Kagame so die Vermittlungsversuche indirekt abzulehnen versuchte. In einer zweiten Gesprächsrunde stimmte auch die M23 einer Waffenruhe zu, welche Ende April beschlossen wurde.

Die Seiten einigten sich darauf, einen Friedensprozess einzuleiten, welcher den Konflikt nicht nur stoppen, sondern beenden sollte. Eine Reihe an sehr grundlegenden Eckpfeilern für Frieden wurde beschlossen; und skurrilerweise war darunter, dass beide Länder mit US-Investoren bei Wirtschaftsprojekten kooperieren werden. Mitte Juni unterschrieben beide Länder einen vorläufigen Friedensvertrag.

Hatte Trump in diesem Fall also recht mit seiner behaupteten Friedensleistung? Zuerst fällt auf, dass es in dem Konflikt erneut um eine Waffenruhe geht, nicht um einen Frieden, für welchen lediglich ein früher (und sehr magerer) Prozess angestoßen worden ist. Das ist beileibe keine reine Semantik, sondern – zur Erinnerung – immerhin eines von zwei großen Argumenten Trumps: Er benötige keine Waffenruhen, sondern erziele sofort Friedensverträge.

Und dann ist da die Tatsache, dass die Waffenruhe in der DR Kongo nicht wirklich hält. Die Intensität der Kämpfe hat sich etwas reduziert und die M23 hat ihre Offensive zurückgefahren, doch das könnte auch einfach (militär-)strategische Gründe haben – zum Beispiel, dass Ruanda das eroberte Gebiet konsolidieren und Rohstoffe ausbeuten möchte, bevor es weiter attackiert. Doch Kämpfe und Gewaltverbrechen finden weiter statt. Die Waffenruhe ist damit aus Sicht der DR Kongo kaum nützlich; im besten Fall verlangsamt sie den Konflikt etwas, doch eine "Ruhe" ist sie nicht.

Das Trumpsche Wirken in der DR Kongo wirkt damit bestenfalls wie ein Pflaster auf einer noch größeren Wunde, schlechtestenfalls wie performativer Aktionismus, den die Staaten mit wirtschaftlichen Geschenken an das Weiße Haus belohnen. Die großen Fragen, welche es auf einem Weg zum Frieden zu beantworten gäbe, ignoriert der amerikanisch vermittelte Prozess vollständig: Unter anderem, wie mit den Hunderten Milizen, den ethnischen Spannungen, der wirtschaftlichen Perspektivlosigkeit im Grenzgebiet und den dort kaum existierenden staatlichen Institutionen zu verfahren ist.Nun sind Pflaster meistens nicht verkehrt. Sie sind aber auch nicht friedensnobelpreiswürdig.

Israel und Iran_

(2 Minute Lesezeit)

Mitte Juni explodierte ein jahrzehntelanger Schattenkrieg zwischen Israel und Iran. Israel bombardierte das Land, tötete eine beachtliche Zahl an militärischen Führungspersonen und Atomforschern, schaltete weite Teile der Luftverteidigung aus und beschädigte Nuklearinfrastruktur. Nach 12 Tagen war der Krieg vorbei – und seitdem hat man von ihm wenig gehört. Eine Waffenruhe gab es wohlgemerkt nicht: Die Gewalt endete, doch es gab keinerlei Einigung.

whathappened-Leser konnten über die Episode und ihre Hintergründe mehr in unserem Explainer "Israel und Iran" nachlesen.

Was war die Rolle der USA darin? Sie hatten im Vorhinein tatsächlich allem Anschein nach versucht, Israel von einem Angriff abzuhalten – offenkundig erfolglos. Berichten zufolge hatten sie gegenüber Jerusalem ausgeschlossen, dass sie sich an einer Attacke beteiligen würden. Stattdessen führte Washington Gespräche mit Iran über eine mögliche Neuauflage des 2018 aufgekündigten Atomabkommens. Und die erste Reaktion nach Israels Angriff war auffällig kühl.

Recht schnell wandelte sich die Rhetorik aus Washington. Womöglich, weil es die Deutungshoheit über den Gewaltausbruch gewinnen wollte oder, weil Israels heftiger Erstschlag die strategische Rechnung verändert hatte. Am Ende beteiligten sich die USA sogar militärisch und attackierten iranische Atomanlagen mit bunkerbrechender Munition, in einem einzigen Luftangriff. Er war zu heftig, um als symbolisch zu gelten, stellte aber doch eine auffällig scheue Art von Kriegseintritt dar.

Eine Kriegspartei waren die USA dennoch, wenn auch nicht ganz gleichwertig zu den anderen beiden Parteien. Dass der Krieg nach 12 Tagen zu Ende ging und nicht noch weiterlief, mag teilweise mit der Trump-Regierung zusammengehangen haben (Trump popularisierte den Namen "12-Tage-Krieg" und verweist häufig auf das schnelle Ende), doch es ist unklar, ob Israel überhaupt ein Interesse an einem weiteren Fortgang des Konflikts hatte. Iran hatte es definitiv nicht.

Bezogen auf ihre Versuche vor Kriegsausbruch waren die USA also durchaus bemüht, einen Konflikt zu verhindern, doch scheiterten damit. Bedenkt man ihren Einfluss auf Israel und ihr damals aktives Engagement mit Iran, müssen sie sich womöglich sogar die Frage stellen, ob sie zu wenig getan hatten. Jegliche Rolle, die sie in der Beschleunigung eines Kriegsendes gespielt haben, muss wiederum dagegen abgewogen werden, dass sie als Partei in den Krieg eintraten – was eine Interpretation als "Friedensstifter" fast unmöglich macht. Und einmal erneut geht es ohnehin nicht um einen "Frieden": Im Israel-Iran-Krieg gibt es nicht einmal eine formelle Waffenruhe, geschweige denn etwas, das einer langfristigeren Lösung entspricht.

Armenien und Aserbaidschan_

(3 Minuten Lesezeit)

Der HintergrundIm Kaukasus bekriegten sich Armenien und Aserbaidschan um Bergkarabach, was dem Namen gemäß eine Berglandschaft darstellt. Im Kern geht der Konflikt auf die Gründungsphase der Sowjetunion zurück: Obwohl Bergkarabach mehrheitlich ethnisch armenisch bevölkert war, teilte die UdSSR es aus außenpolitischen Motiven der Sowjetrepublik Aserbaidschan zu. Als die UdSSR in den 1990ern zerfiel, eskalierte der Streit in einen Krieg.

Diesen ersten Krieg gewann Armenien, welches in Bergkarabach den pseudo-unabhängigen Staat Arzach ausrief – aber auch einige umliegende, gar nicht beanspruchte Gebiete eroberte. Für Aserbaidschan war es eine nationale Schande. Die Gewalt blieb künftig eher unterschwellig, auch wenn beide Länder weiter im Kriegszustand waren. Das war die Gemengelage in den kommenden 25 Jahren.

Über die Zeit gewann Aserbaidschan allerdings deutlich an Schlagkraft. Das Land mit dreimal so großer Bevölkerung wie Armenien profitierte von Öldevisen, der Unterstützung der Türkei und moderner, eingekaufter Militär-Hardware aus Israel und anderswo. Also sah es sich gewappnet, ab 2020 mehr ins Risiko zu gehen. Hatten in den Vorjahrzehnten beide Länder gelegentliche Grenzscharmützel provoziert und betrieben, so startete Baku 2020 den Zweiten Bergkarabachkrieg. Ausgerüstet mit modernen Drohnen konnte es die schweren Befestigungen Armeniens an der Kontaktlinie in Bergkarabach überwinden.

Armenien musste schnell einsehen, dass es nicht gewinnen konnte. Es gab weite Teile seiner Besitzungen seit dem Ersten Bergkarabachkrieg in einem Waffenstillstandsabkommen auf. Weite Teile von Bergkarabach verblieben zwar in armenischer Kontrolle (offiziell in jener der "Republik Arzach"), doch waren de-facto nicht mehr gegen einen Zugriff durch Aserbaidschan geschützt. Russische Friedenstruppen wurden einberufen, welche einen dünnen Korridor zwischen Armenien und Arzach sichern sollten.

Die Suche nach Frieden

Die Regierung Armeniens um Premier Nikol Paschinjan verstand, dass die Zeichen der Zeit gegen sie standen. Sie suchte eine Verhandlungslösung mit Aserbaidschan – sprich, einen Frieden –, welche die eigene Niederlage unweigerlich anerkennen würde, und riskierte damit ihr politisches Überleben. Der Prozess gestaltete sich denkbar schwierig: Nicht nur die nationalistische Opposition zuhause störte, sondern auch Manöver Aserbaidschans, welches mehrfach die Versorgung Arzachs abklemmte (ungeachtet machtloser russischer Friedenstruppen) und die Region in einer neuen Offensive 2023 endgültig eroberte.

Binnen eines Tages nach Beginn der Offensive hatte Arzach kapituliert und eine Waffenruhe mit Armenien war ausgerufen worden. Seitdem gab es keine nennenswerten, größeren Gewaltausbrüche mehr. Stattdessen lief der Friedensprozess weiter. Das gipfelte im August 2025 in der Unterzeichnung eines Friedensabkommens im Weißen Haus. Paschinjan und Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew versprachen, Kämpfe "für immer" zu beenden, diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen aufzunehmen sowie die Grenzen zu öffnen.

In Trumpscher Manier gibt es auch ein (personalisiertes) Element für amerikanischen Vorteil: Die "Trump Route for International Peace and Prosperity" (TRIPP) soll ein Transitkorridor zwischen Aserbaidschan und seiner Exklave Nachitschewan werden und die USA erhalten 99 Jahre lang das exklusive Recht, den Korridor zu betreiben. Damit haben Armenien und Aserbaidschan gewissermaßen Russland mit den USA ersetzt, was die Stabilisierung ihres Verhältnisses angeht. Und passend dazu befanden beide Länder öffentlich, dass Trump den Friedensnobelpreis verdiene. Wie bereits Pakistan.

Hat Trump hier also Frieden gestiftet? Tatsächlich hat seine Regierung mit ihrer Vermittlung den Friedensprozess vermutlich vorangebracht. Beobachter bewerten das Abkommen überwiegend positiv und als historischen Durchbruch; sie sind bei aller Vorsicht eher optimistisch, was seine Umsetzung betrifft (inzwischen könnte die zutiefst verärgerte armenische Opposition die größte Hürde darstellen). Trump hat im Kaukasus also zwar keinen Krieg beendet – das war bereits 2020 bzw. 2023 ohne amerikanisches Zutun der Fall –, doch er unterstützte einen bereits laufenden Friedensprozess und brachte ihn über die Ziellinie.

Thailand und Kambodscha_

(2 Minuten Lesezeit)

Der Hintergrund

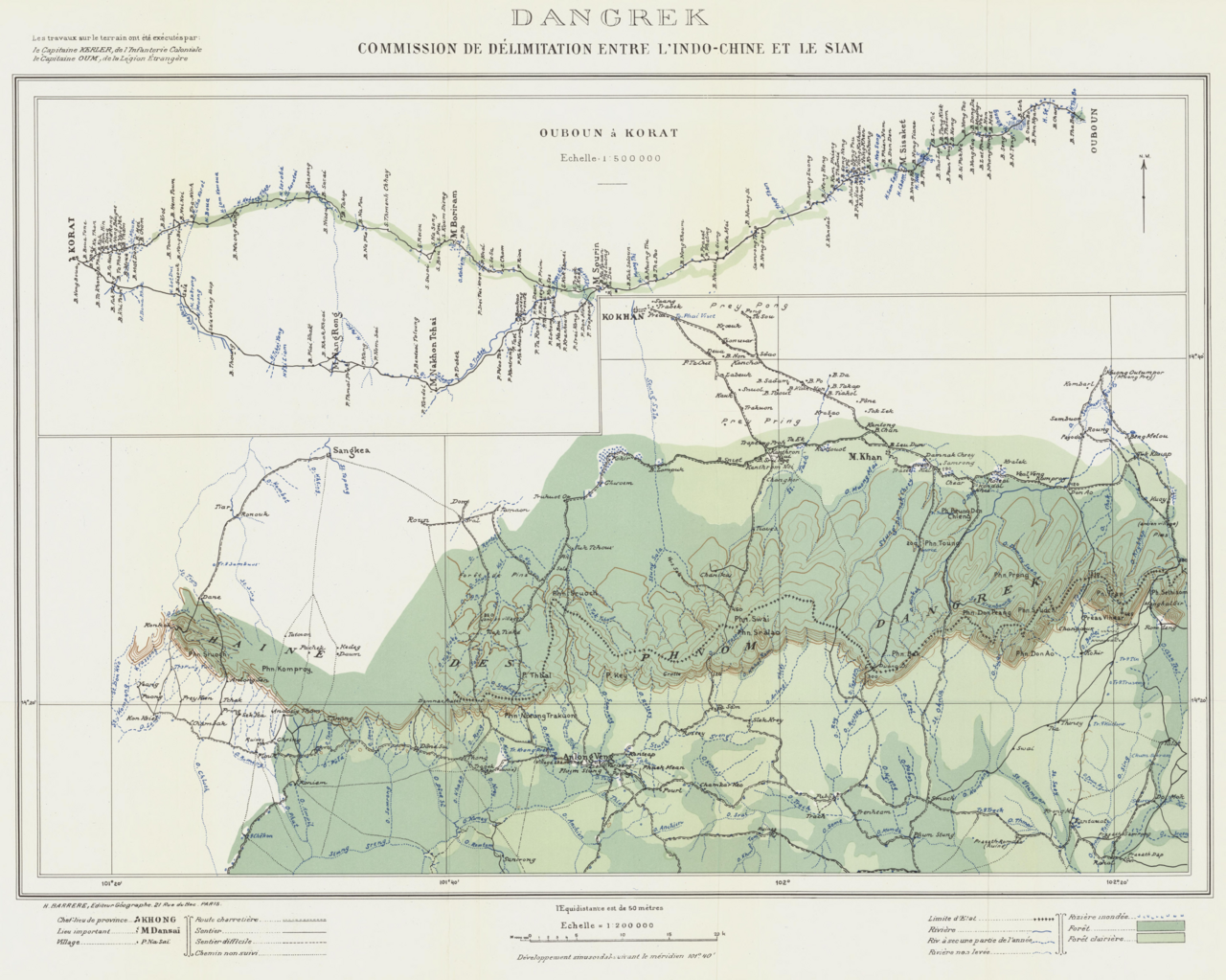

Thailand und Kambodscha erlebten im Frühjahr und Sommer einen ungewöhnlichen Gewaltausbruch, bei welchem sie Artillerie- und Raketenbeschuss austauschten. Es gab mehrere kleine Runden an Kämpfen. Auslöser waren stets Soldaten einer Seite, welche getötet oder verwundet wurden: Beispielsweise fünf Thai-Soldaten, welche durch eine Landmine schwer verwundet wurden, oder ein kambodschanischer Soldat, der bei einem kurzen Schusswechsel ums Leben kam.

Im Kern geht es bei dem Konflikt um einen Grenzstreit, daher auch die Landminen. Mehrere Tempelkomplexe sind zwischen den beiden Ländern umstritten, was auch damit zusammenhängt, dass Frankreich klare Karten und Grenzziehungen anfertigen wollte, als das Konzept eines Nationalstaats mit klar definierten Grenzen in Südostasien noch gar nicht existierte. Kaum war das Nationalstaatsdenken auch dort eingezogen, begann der Streit über die vermeintliche Grenze. Nachdem Kambodscha 1954 die Unabhängigkeit erlangte, äußerte sich das auch militärisch (Thailand bzw. Siam wurde nie kolonialisiert, doch war im Zweiten Weltkrieg in hohem Maße von Japan beeinflusst). Thailand besetzte einen Tempelkomplex.

Ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs (ICJ) unterstützt die kambodschanische Seite, auf Basis der alten französischen Karten. Der Konflikt hält wenig überraschend trotzdem an. Dabei war das Verhältnis gar nicht zu jedem Zeitpunkt sonderlich schlecht; zeitweise schienen Thailand und Kambodscha sogar etwas Kooperation anzustreben. In anderen Momenten, vor allem, wenn Ultranationalisten in Bangkok einflussreicher waren, verhärteten sich die Fronten und es kam zu leichten Grenzkonflikten.

Handel statt Tempel

Ab Mai 2025 kam es also zu einer erneuten Gewaltwelle. Anders als im Kaukasus, wo die Gewalt ab 2020 strukturelle Gründe hatte – Aserbaidschan erkannte ein gewandeltes Kräfteverhältnis und wollte das ausnutzen –, scheint sie in Südostasien eher sporadisch und durch allmähliche kleine Eskalationen entstanden zu sein. Hinein spielte auch ein innenpolitischer Skandal in Thailand: Premierministerin Paetongtarn Shinawatra schien in einem geleakten Telefonat mit Kambodschas Politgrande Hun Sen, zu freundlich mit diesem umzugehen und zu schlecht über das eigene Militär zu reden. Proteste waren die Folge und Shinawatra wurde des Amtes suspendiert. Für die Regierung in Thailand war also klar, dass sie Strenge beweisen musste, während Kambodscha sich ebenfalls behaupten wollte. Mindestens 33 Tote und Hunderte Verletzte binnen vier Tagen waren die Folge.

Trump schaltete sich in den Konflikt ein und telefonierte mit den Staatsführern auf beiden Seiten. Das war in diesem Fall nicht performativ: Thailand hatte jegliche Vermittlung im Konflikt abgelehnt und eine Waffenruhe ebenso, wohl weil es verstand, dass es Kambodscha militärisch überlegen war. Trump drohte offenbar, die laufenden Handelsgespräche mit den zwei exportabhängigen Ländern einzustellen und sie mit hohen Zöllen zu belegen. Das bewegte Thailand dazu, doch in einen Prozess für eine Waffenruhe einzusteigen, welche kurz darauf in Malaysia beschlossen wurde.

Der US-Präsident kann für sich also mit hoher Wahrscheinlichkeit beanspruchen, dass er den Konflikt gestoppt hat. Einmal erneut geht es jedoch um eine reine Waffenruhe, ein Friedensabkommen ist nirgendwo in Sicht.

Ein Fazit_

(2 Minuten Lesezeit)

Womöglich nur einen Krieg beendet

Trumps Aussage, dass er sechs Kriege beendet habe, bleibt falsch. Er hat vermutlich erfolgreich den Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha gestoppt. Zwischen Armenien und Aserbaidschan gab es 2025 keinen aktiven Krieg mehr, den er hätte stoppen können. Die Rolle der USA im Israel-Iran-Krieg ist zweifelhaft: Sie scheiterten damit, einen Krieg zu verhindern, und traten dann in diesen als Kriegspartei ein. Selbst, wenn sie dann ein früheres Ende herbeiführten, als Israel es "organisch" getan hätte: Ist das als Beendigung eines Krieges zu werten?

Zwischen der DR Kongo und Ruanda durften die USA Einigungen der Konfliktparteien bekanntgeben. Doch die Waffenruhe wirkt dermaßen instabil und der angestoßene Friedensprozess dermaßen gehaltlos, dass es schwierig ist, in diesem Fall bereits ein positives Urteil über die Trumpschen Bemühungen zu fällen. Stattdessen wirken sie zu einem Grad performativ.

Im Konflikt zwischen Indien und Pakistan behauptete Trump zwar, die Waffenruhe vermittelt zu haben, doch das wird von Indien dementiert. Pakistans Zustimmung zu Trump wirkt eher unglaubwürdig, denn das Land änderte seine Rhetorik zwischenzeitlich.

In Serbien und im Kosovo gab es 2023 einen heiklen Konflikt zum Lösen, doch da war Trump noch nicht bzw. nicht mehr im Amt. Zuvor konnte er 2020 ein Annäherungsabkommen erzielen, aber eben keinen Krieg verhindern oder stoppen. Aussagen, dass er 2025 eine öffentlich unbekannte Eskalationsgefahr verhindert habe, wirken etwas dubios und lassen sich nicht überprüfen.Und zwischen Äthiopien und Ägypten gab es keinen bewaffneten Konflikt und keine hinreichenden Indizien darauf, dass er sich abzeichne.

Waffenruhen stets zuerst

Auffällig ist weiterhin, dass Trump mit seiner Unterscheidung zwischen Waffenruhen und Friedensabkommen falschliegt. Ironischerweise ist seine Außenpolitik sogar anders, als von ihm dargestellt, ein guter Hinweis darauf, dass Konflikte zuerst eine Waffenruhe benötigen, bevor ein stabiler Frieden gesucht werden kann.

Zwischen Thailand und Kambodscha gab es bislang nur eine Waffenruhe, keinen Frieden. Zwischen der DR Kongo und Ruanda ebenso (ein Friedensprozess steht noch am Anfang). Indien und Pakistan haben ebenfalls nur eine Waffenruhe geschlossen. In Israel und Iran gibt es formell nicht einmal diese, doch faktisch herrscht derzeit eine Waffenruhe. Armenien und Aserbaidschan haben tatsächlich mit Trumpscher Mithilfe einen Frieden geschlossen, doch dem gingen mehrere Waffenruhen zuvor, an welchen Trump nicht beteiligt war. Die Lage in Ostafrika und im Westbalkan ist für die Unterscheidung von Waffenruhen und Friedensabkommen nicht relevant.

Hin und wieder eine Stabilitätsquelle

Obwohl Trumps Behauptung in ihrer Gesamtheit falsch und in vielen Details diskutabel ist, sollte das nicht über die nützlichen Seiten der Außenpolitik selbst hinwegtäuschen. Mindestens in Südostasien (Thailand-Kambodscha) und im Kaukasus (Armenien-Aserbaidschan) wirkte Trump tatsächlich stabilisierend; in Ostafrika (Ägypten-Sudan-Äthiopien) steuerte die Trump-Regierung die ernstzunehmendste diplomatische Initiative bei, wenn auch bislang erfolglos; und in Zentralafrika (DR Kongo-Ruanda) könnte es zumindest noch dazu kommen, dass das Trumpsche Wirken positive Effekte hat.

Weiterlesen

Israel und Iran (2025)

Serbien: Korruption mit System (2025)

Indien, Pakistan und der Kaschmir-Konflikt (2025)

.avif)

.jpg)