Blitzzusammenfassung_ (in 30 Sekunden)

- In Gaza ist eine Waffenruhe als Teil eines größeren Friedensprozesses in Kraft getreten. Allein der Teilabzug israelischer Truppen und die – vermutlich morgen – bevorstehende Freilassung israelischer Geiseln sind ein Durchbruch.

- Die nächsten Punkte werden komplexer: Sie betreffen eine de-facto Kapitulation der Hamas, Fremdkontrolle Gazas und einen weiteren Abzug Israels.

- Sowohl die Hamas als auch Israel würden sich auf Sicherheitsgarantien des Auslands verlassen.

- Beide Seiten (vor allem die Hamas) haben Anreize, den Friedensplan nicht zu akzeptieren.

- Gleichzeitig war die Dynamik zugunsten des Prozesses nie größer – seitens der Hamas, in der israelischen Innenpolitik und maßgeblich dank ungewohnt hohen Engagements des Auslands.

- Der Friedensplan stellt damit die größte Chance auf Frieden in Gaza und Israel seit 25 Jahren dar, auch wenn die Gaza-Palästinenser mindestens kurzfristig Selbstbestimmung für Stabilität tauschen würden.

- Machtdemonstrationen der Hamas in Gaza, unmittelbar nach dem israelischen Teilabzug, verstärken jedoch die Zweifel daran, dass die Miliz zu einer Entwaffnung und Demobilisierung bereit ist.

Der Plan_

(4 Minuten Lesezeit)

In Gaza herrscht wieder etwas Ruhe, wenn auch noch nicht Frieden. Israel und die Hamas unterschrieben am 9. Oktober ein Abkommen, welches am Folgetag in Kraft trat. Vorangetrieben wurde es von den USA, vermittelt zusätzlich von Qatar, Ägypten und der Türkei. Es führte zu Feiern in Israel und Gaza; und zur Rückkehr Zehntausender Gaza-Palästinenser in ihre Städte. US-Präsident Donald Trump plant eine Reise nach Israel und Ägypten, um sich feiern zu lassen.

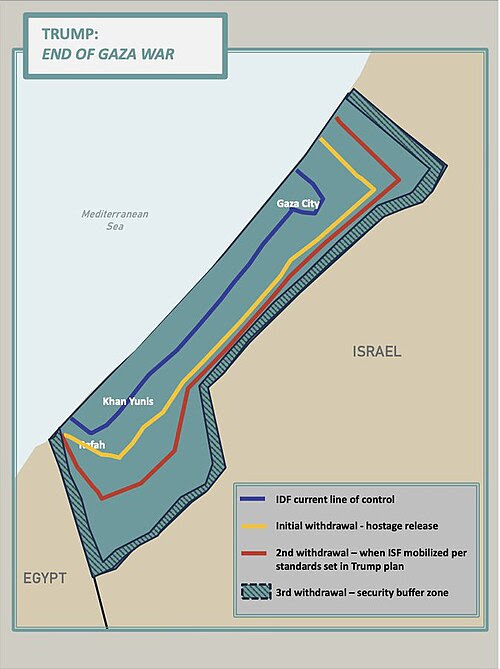

Zum Zeitpunkt dieses Explainers, am 12. Oktober, befand sich eine erste Phase in der Umsetzung. Israel hat die Kampfhandlungen in Gaza beendet und den Rückzug seiner Truppen in ein Gebiet, das 53 Prozent des Gazastreifens ausmacht, initiiert. Schon morgen wird die Freigabe der verbleibenden 48 israelischen Geiseln – davon 20 noch am Leben – aus der Gewalt der Hamas erwartet (vor allem die Übergabe der Leichen könnte sich allerdings verzögern). Im Gegenzug lässt Israel 1.950 inhaftierte Palästinenser frei. Davon saßen 250 aufgrund von Gewalttaten mit Todesfolge im Gefängnis, der Rest wurde nach dem 7. Oktober 2023 inhaftiert und umfasst sämtliche Frauen und Minderjährige.

Der Plan enthält 20 Punkte (wobei medial manchmal von 21 Punkten die Rede ist) und nimmt eine bemerkenswert pragmatische und holistische Perspektive zu Gaza ein. Damit – und begünstigt von den Umständen vor Ort – erlebt das Gebiet die bislang beste Chance auf ein Ende der Gewalt und sogar auf einen nachhaltigen Frieden. Die Hürden bleiben jedoch immens.

Was drin steht

Der Plan formuliert in aller Kürze den Stopp der Kampfhandlungen, eine neue Regierung und Sicherheitsinfrastruktur für Gaza, einen wirtschaftlichen Wiederaufbau und die langfristige Vision eines friedlichen Zusammenlebens. Eine kurze Darstellung mit mehr Detail:

In den Punkten 1 und 2 skizziert der Plan seine größere Vision: Gaza wird eine "deradikalisierte terrorfreie Zone", welche keine Gefahr für ihre Nachbarn darstellt. Und Gaza wird "umgebaut", zum Vorteil seiner Einwohner, "welche mehr als genug gelitten haben". Auf diese Visionen folgen drei Punkte, welche die aktuelle erste Phase umfassen. Der Krieg endet, Israel zieht sich teilweise zurück und Geiseln sowie Häftlinge werden freigelassen.

Die Punkte 6 bis 17 beziehen sich auf die kommenden Jahre und umfassen, wie Gaza regiert und aufgebaut werden soll. Im Kern: Die Hamas soll keine Regierungsverantwortung mehr behalten und entwaffnet werden. Ihre Infrastruktur, inklusive des weitläufigen Tunnelsystems, wird zerstört und ihr Waffenarsenal aufgelöst (Punkt 13). Hamas-Kämpfer erhalten Amnestie und dürfen Gaza verlassen, wenn andere Länder bereit sind, sie aufzunehmen (Punkt 6).

Stattdessen übernimmt ein "technokratisches, apolitisches Palästinenserkomitee" die staatlichen Funktionen. "Qualifizierte Palästinenser" und internationale Experten machen es aus, und ein internationaler "Friedensrat" (Board of Peace) wird es leiten. Diesem steht US-Präsident Donald Trump vor, doch andere, noch unbekannte Staatschefs und der britische Ex-Premier Tony Blair sind ebenfalls Teil. Das Komitee bleibt leitend, bis die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) ein "Reformprogramm" durchlaufen hat und imstande ist, Gaza zu regieren (Punkt 9).

Gut zu wissen: Blair war offenbar in die Erstellung des Gaza-Friedensplans involviert. Der britische Premier von 1997 bis 2007 wird für seine Beteiligung am Irakkrieg 2003 kritisiert, doch übte eine zentrale Rolle im Friedensprozess in Nordirland aus.

Mit der Annahme des Pakts werden "volle Hilfslieferungen" an Gaza geleistet und der Aufbau der grundlegenden Infrastruktur beginnt (Punkt 7). Die UN, das Rote Kreuz und weitere Organisationen (gemeint sein könnten NGOs) kontrollieren die Lieferungen, also nicht Israel oder die USA (Punkt 8). Ein "Trumpscher Wirtschaftsplan" soll von Experten aufgesetzt und eine Sonderwirtschaftszone – mit Zoll- und Investitionsvorteilen – eingerichtet werden (Punkt 10, 11).

Eine multinationale Friedenstruppe namens "International Stabilization Force" (ISF) wird eingerichtet und soll die Sicherheit in Gaza garantieren. Für sie würden die USA "mit arabischen und internationalen Partnern" zusammenarbeiten. Die ISF wird "ausgewählte" palästinensische Polizisten trainieren und beim Grenzschutz mit Ägypten sowie Israel zusammenarbeiten (Punkt 15).

Israel wird Gaza weder besetzen noch annektieren. Es wird mit der ISF, den USA und den "Garantoren" (womöglich andere involvierte Staaten) Meilensteine aushandeln, nach welchen ein Komplettabzug aus Gaza stattfinden soll, abhängig vom Fortschritt der "Demilitarisierung" der Region (Punkt 16). Die Palästinenser werden nicht zum Verlassen Gazas gezwungen, können die Region aber andersherum auf Wunsch frei verlassen und auch wieder zurückkehren (Punkt 12).

"Regionale Partner" werden eine Garantie abgeben, dass die Hamas ihren Verpflichtungen nachkommen wird und "Neugaza" keine Gefahr nach innen oder außen darstellt (Punkt 14). Sollte die Hamas das Abkommen verzögern oder ablehnen, finden seine Bestimmungen nur im "terrorfreien", also von Israel kontrollierten Gebiet Anwendung (Punkt 17)

.Die letzten drei Punkte betreffen die nächsten Jahrzehnte. Sie formulieren einen interreligiösen Dialog, welcher die "Mindsets und Narrativen von Palästinensern und Israelis" hin zu Toleranz und friedlicher Koexistenz wandeln soll (Punkt 18); stellen einen "glaubwürdigen Pfad für palästinensische Selbstbestimmung und Staatlichkeit" in Aussicht, wenn der Wiederaufbau Gazas vorangeschritten und die Reform der PA abgeschlossen ist (Punkt 19); und beschreiben einen Dialog zwischen Israelis und Palästinensern, um eine friedliche Koexistenz zu besprechen (Punkt 20).

Die Limitationen_

(3,5 Minuten Lesezeit)

Not the first rodeo

Der Gaza-Plan ist nicht der erste Anlauf für Frieden in Nahost. Die Oslo-Abkommen 1993 und 1995 beruhigten die Lage tatsächlich etwas und schufen das Bisschen, das heute an palästinensischer Selbstbestimmung existiert. Die Camp-David- und Taba-Verhandlungen 2000 und 2001 schienen einen Frieden mitsamt palästinensischer Staatlichkeit in greifbarer Nähe zu haben, bevor die Zweite Intifada – ein palästinensischer Aufstand – den Prozess abrupt stoppte und nach einem heftigen Rechtsruck in Israel begrub. Spätere Anläufe versandeten schnell.

Gut zu wissen: Wenn du mehr zu den Anläufen für Frieden in Nahost lesen möchtest, wirf einen Blick auf unseren Explainer "Die Optionen für Frieden in Nahost". Er diskutiert die bisherigen Verhandlungen und die Parameter für Frieden – und warum diese an vielen Stellen einfacher sind, als öffentlich wahrgenommen. Unser Riesenexplainer "Israel und Palästina" rollt wiederum die gesamte Geschichte der Region auf. Wenn du nur von der Phase ab 1995 lesen möchtest, kannst du direkt zu Teil 3 springen. Du findest alle Links auch am Ende dieses Explainers.

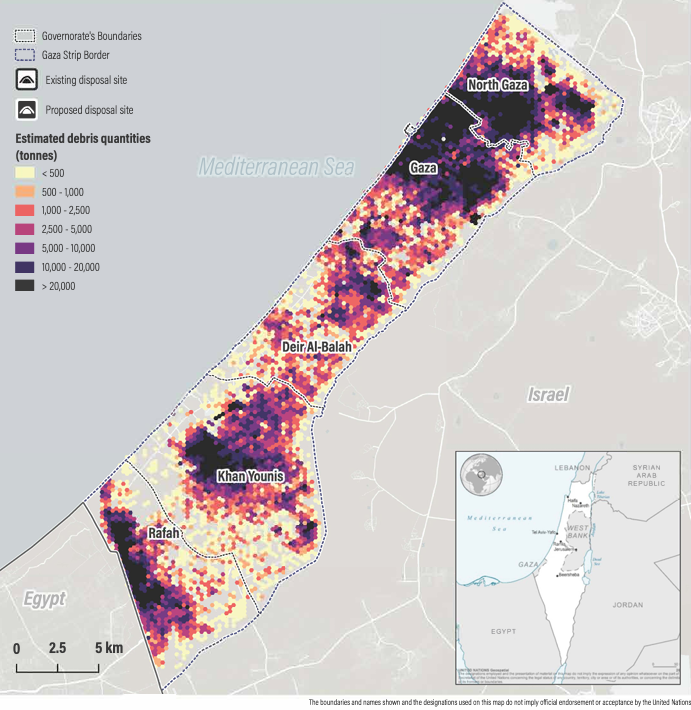

Der heutige Plan ist ein wenig anders. Er befasst sich weniger mit Linien auf Karten, komplexen Gebietstauschen, Verfassungen, historischen Ansprüchen und bilateralen Beziehungen, als mit pragmatischen Dingen: Truppenabzug, Entwaffnung, Wiederaufbau und Regierungskontrolle. Das ist angemessen, denn die Anforderungen in Gaza, welches seit zwei Jahren ein Kriegsgebiet ist, in welchem heute schätzungsweise 78 Prozent der Gebäude zerstört sind, sind grundlegender Natur.

Der Friedensplan ist damit aktuell vor allem ein Waffenstillstand, nicht unähnlich zu den Waffenstillständen Ende 2023 und Anfang 2025. Mit der Freigabe sämtlicher Geiseln bietet die jetzige Phase 1 im Grunde das, was die nie realisierte Phase 2 des vorherigen Abkommens vorgesehen hatte. Doch so wie die früheren Waffenpausen, könnte auch diese scheitern, statt in einen nachhaltigen Frieden überzugehen. Im Kern hat sich an den Gegenargumenten für beide Seiten nämlich nichts geändert.

Wozu kapitulieren?

Für die Hamas stellt der Gaza-Friedensplan de facto eine Kapitulation dar: Entwaffnet, demobilisiert und ohne Regierungsgewalt würde sie im Prinzip nicht mehr existieren können. Sie hätte nicht nur ihre quasistaatliche Form verloren, sondern auch ihre raison d’être: den gewaltsamen "Widerstand" gegen Israel; und die Legitimation, die ihr das verschafft hat. Dass die Gruppe nicht unbedingt ein Interesse daran hat, zeigte sich unmittelbar nach Beginn der Waffenruhe: Die Hamas mobilisierte gestern Tausende Rekruten, um die soeben von Israel verlassenen Gebiete wieder unter ihre Kontrolle zu nehmen – und lieferte sich Kämpfe mit lokalen Banden, welche das Machtvakuum im Krieg füllen. Diese plötzliche Machtdemonstration sorgte in Gaza für Überraschung und könnte andeuten, dass die Hamas nicht zu einer Kapitulation bereit ist.

Gut zu wissen: Die Hamas lieferte sich gestern mehrere Schusswechsel mit einflussreichen Clans, welche von Israel mit Waffen ausgestattet worden sind. In Khan Younis forderte sie eine lokale Bande dazu auf, ihre Waffen freiwillig zu übergeben. Der besonders einflussreiche Abu-Shabab-Clan, welcher Teile Rafahs kontrolliert und ebenfalls von Israel unterstützt worden ist, weigert sich derweil: "Wir werden unser Gebiet verteidigen", erklärte er auf Social Media.

In Israel lehnen seit jeher die zwei ultrarechten Regierungsfraktionen um Finanzminister Bezalel Smotrich und Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir jede Verhandlungslösung in Gaza energisch ab. Sie drohen dem recht unideologischen, doch machtbewussten Premier Benjamin Netanjahu mit einem Koalitionsbruch (die Waffenruhe sei "wie ein Deal mit Adolf Hitler", so Ben-Gvir). Netanjahu betont wiederum öffentlich seine Unterstützung für den Friedensplan, nur um im gleichen Atemzug mehrere seiner Säulen auszuschließen, allen voran palästinensische Staatlichkeit.

Beide Seiten könnten also Interesse daran besitzen, auf den Deal zu verzichten. Womöglich nutzt die Hamas die Kampfpause lediglich, um sich wieder etwas zu konsolidieren, und sabotiert die Verhandlungen im weiteren Verlauf. Im Extremfall lässt sie nicht einmal die israelischen Geiseln frei. Oder sie verzichtet darauf, die weiteren Punkte – welchen sie bislang nicht einmal zugestimmt hat – umzusetzen, also ihre Macht abzugeben. Andersherum könnte die israelische Regierung nach der Rückkehr der Geiseln wieder unter einem Vorwand den Kampf aufnehmen, wie eine Sorge in Gaza lautet. Die Möglichkeiten für ein Scheitern sind immens: Fast alles, was auf den Austausch von Geiseln und Häftlingen folgt, muss noch ausgehandelt werden.

Ein anderes Szenario ist, dass rivalisierende Gruppen wie der Islamische Dschihad (PIJ) oder Hardliner-Splittergruppen der Hamas einfach weiterkämpfen, ungeachtet aller unterzeichneten Verträge. Womöglich lässt das den Krieg mit Israel wieder aufflammen, wenn dieses entscheidet, dass die Gefahrenlage nicht verringert ist; oder es bricht ein Bürgerkrieg in Gaza aus, zwischen der Hamas, den eher unideologischen lokalen Banden und radikaleren Splitterfraktionen. Israel würde den internen Konflikt womöglich von der Seite betrachten oder genehme Fraktionen aktiv unterstützen. Jegliche Pläne für eine internationale Schutztruppe und einen Wiederaufbau wären aufgrund der schwachen Sicherheitslage pausiert.

Kein Vertrauen

Auch die langfristigen Aussichten des Plans, das Verhältnis vor Ort zu stabilisieren, wirken schwierig. Nur zu wenigen Zeitpunkten in den vergangenen Jahrzehnten war das Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern derart schlecht wie heute. Der 7. Oktober war mit 1.200 Toten und 251 Verschleppten die größte Gewalttat an Juden seit dem Holocaust und die heftigste Verletzung israelischer Souveränität seit dem Jom-Kippur-Krieg 1973. Andersherum war der Blutzoll der Palästinenser noch in keinem Konflikt annähernd so hoch wie im laufenden Gazakrieg mit seinen circa 70.000 Toten (so als überwiegend verlässlich eingestufte Zahlen der Hamas, wobei Israel darunter nur 50 Prozent Zivilisten erkennt, unabhängige Schätzungen eher 80 Prozent).

Umfragen bestätigen das. Selbst im Dezember 2022 vertraute nur jeder neunte Israeli den Palästinensern und jeder siebte Palästinenser den jüdischen Israelis. Der Anteil der Israelis, welcher eine Zweistaatenlösung befürwortet, lag 2012 noch bei 61 Prozent und inzwischen bei knapp einem Viertel. Andersherum verlangt eine Mehrheit der Palästinenser ein maximalistisches "Palestine from the river to the sea", weniger als ein Viertel will eine Zweistaatenlösung. Noch im Mai lobten 50 Prozent der Palästinenser die Hamas-Attacke vom 7. Oktober, 41 Prozent wollen weiterhin gewaltsamen Widerstand und 87 Prozent dementieren, dass die Hamas irgendwelche Verbrechen begangen hätte. Das wirft für Israelis und Palästinenser die Frage auf, welche Sinnhaftigkeit ein Friedensprozess tatsächlich hat.

Trotz der gewaltigen Hürden gibt es einen gewissen Grund zum Optimismus. Hauptsächlich, weil sich die Lage in Gaza, in Israel und in der weiteren Region gewandelt hat.

Die Chancen_

(3,5 Minuten Lesezeit)

Die Hamas unter Druck

Die Hamas ist nach drei Jahren Krieg dezimiert, ihre einstige Führungsriege vollständig getötet und ihre Machtbasis in Gaza ist geschwächt. Sie besitzt zwar weiterhin Tausende Kämpfer und könnte sich möglicherweise auf einen jahrelangen Guerillakampf einlassen, doch muss zunehmend anerkennen, dass sie ihre frühere Bedeutung nicht wiedererlangen wird. Das erhöht den Anreiz für die Hamas, sich doch auf eine (selbstverständlich nicht als solche präsentierte) Kapitulation einzulassen. Insbesondere die politische Führung, welche ein angenehmes Leben in Qatar führt, von israelischen Anschlagsversuchen abgesehen, scheint zur Annahme bereit zu sein.

Bemerkenswert ist die Entscheidung, sämtliche Geiseln freizulassen. Die Geiseln waren das wichtigste Verhandlungselement der Hamas. Dass sie sie gehen lässt, ist ein Indiz dafür, dass die Gruppe heute auch zu größeren Schritten bereit ist und sich innerhalb ihrer dezentralen Entscheidungsstruktur ein pragmatischeres Lager durchgesetzt hat. Wohlgemerkt, nur ein Indiz. Die Hamas bleibt schwer zu lesen, vor allem heute, wo ihr militärischer Flügel in Gaza keine klare Führung mehr besitzt und einzelne Kommandeure mehr Kontrolle ausüben.

Netanjahus politische RechnungIn Israel ist Netanjahus politischer Anreiz gegen ein Abkommen derweil stark gesunken. Dem Premier wird vorgeworfen, frühere Anläufe inklusive des zweiten Waffenstillstandsabkommens torpediert zu haben, um seine ultrarechte Koalition zu sichern – und Korruptionsermittlungen auf Abstand zu halten. Die außenpolitischen Erfolge Israels in der Region haben Netanjahus Zustimmungswerte inzwischen jedoch steigen lassen und die nächste Wahl findet ohnehin in spätestens einem Jahr statt. Netanjahu hat also einfach weniger zu verlieren, sollte seine Koalition zum jetzigen Zeitpunkt scheitern.

Mehr noch: Netanjahu könnte mit dem Narrativ eines "Friedens durch Stärke" kandidieren. Er würde erklären, dass Israel alle seine dringenden Kriegsziele erreicht hatte (sie waren zu keinem Zeitpunkt sonderlich scharf definiert) und erst dann, also weder zu spät noch zu früh, den Frieden eingegangen sei. Die Geiseln habe er erfolgreich zurückgebracht. Angehörige werden ihm zwar zeitlebens vorwerfen, ihre Verschleppung erst fahrlässig verursacht und sich dann nicht genug für ihre Rückkehr eingesetzt zu haben, doch die enormen Angehörigenproteste, welche die israelische Gesellschaft dominieren, wäre er im Wahlkampf dank der Rückkehr der Geiseln immerhin los.

Israels Premier riskiert womöglich nicht einmal das Bündnis mit den Ultrarechten. Diese wüten zwar gegen das Abkommen mit der Hamas, doch verstehen die Zeichen der Zeit. Netanjahu ist und bleibt ihre beste Machtoption – und andersherum dürfte das auch stimmen. Indem sie sich als "konsequente" Option am rechten Rand etablieren und Netanjahus Likud sich als "vernünftige" rechte Option, können die beiden Blöcke ein relativ hohes Wählerpotenzial ansprechen. Und am Ende womöglich weiter zusammenarbeiten. In den volatilen Umfragen im Land ist die Regierung zwar meist noch hinter der Opposition, aber nicht mehr viel und nicht mehr immer. Diese Gemengelage macht einen Friedensdeal für Netanjahu weniger problematisch, sondern im Gegenteil sogar zu einer politischen Stütze.

Das Ausland am richtigen Punkt

Ein großer Faktor, gar eine notwendige Bedingung, ist die veränderte außenpolitische Lage. Israel hat die Hisbollah im Libanon und Iran massiv geschwächt. Das schränkt den politischen Manövrierraum für die Hamas ein, welche ihre zwei wichtigsten Unterstützer verloren hat. Und es schafft mehr Manövrierraum für Israels Regierung, welche auf die Erfolge verweisen kann.

Andersherum lässt der wachsende internationale Druck auf Israel das Land nicht unbeeindruckt. Die Beschwerden und Palästina-Anerkennungen aus Europa kann es als symbolisches, vorübergehendes, verkraftbares Ärgernis abtun. Die wachsende Unzufriedenheit in den USA hingegen nicht. Ausgerechnet die als proisraelisch geltende Trump-Regierung verlangte immer lautstarker von Netanjahu, die humanitäre Lage in Gaza zu verbessern. Typisch für ihre außenpolitische Strategie machte sie Druck auf Jerusalem, den Friedensplan anzunehmen.

Gut zu wissen: Berichten zufolge war Israels Luftangriff auf Qatar der Auslöser für die intensivierten Friedensbemühungen der Trump-Regierung. Washington war verärgert über Israels Vorgehen; und arabische Golfstaaten, zu welchen Trump persönlich ein exzellentes Verhältnis pflegt, wirkten ungewohnt vereint auf ihn ein, Israel einzuhegen.

Zu guter Letzt hat der Friedensplan einen breiten Rückhalt durch arabische und muslimische Staaten. Das schafft Legitimation für ihn und macht mehrere seiner Aspekte – etwa die Friedenstruppe und den "Friedensrat" – realistischer, denn ohne Engagement der islamischen Länder sind sie kaum vorstellbar. Mehr noch, es baut Druck in bisher ungekanntem Maße auf die Hamas auf. Selbst Qatar und die Türkei, wichtige politische Unterstützer, verlangen von der Miliz anscheinend eine Annahme; Qatar habe der politischen Führung damit gedroht, sie andernfalls aus dem Land zu verbannen. Zugleich schafft die Einbindung regionaler arabischer Akteure und der USA für die Hamas etwas mehr Vertrauen, dass Israel seine Pflichten des Abkommens nicht bricht. Und für Israel schafft die internationale Beteiligung etwas mehr Vertrauen, dass es mit seinem Abzug aus Gaza die Region nicht einfach der nächsten (oder derselben) Terrormiliz übergibt.

Ein Fazit_

(3 Minuten Lesezeit)

Für alle vorteilhaft

Der Friedensplan verspricht sowohl für die Gaza-Palästinenser als auch für Israel deutliche Verbesserungen. Die Israelis wünschen mehrheitlich ein Ende des Krieges. 72 Prozent befürworten den Friedensplan; nur 8 Prozent lehnen ihn ab. Ein Frieden könnte die Annäherung an die arabischen Staaten im Zuge der "Abraham Accords" vorantreiben, welche 2023 jäh gestoppt wurde – jedoch auffälligerweise nicht ernsthaft zurückgedreht. Das würde Israel wirtschaftlich, diplomatisch und sicherheitspolitisch stärken (auch die Rückkehr Zehntausender Reservisten in ihre zivilen Berufe wäre wirtschaftsfördernd). Dazu könnte sich das Land endlich darauf konzentrieren, den 7. Oktober, den Gazakrieg und eine große Zahl innenpolitischer Streitthemen aufzuarbeiten und hinter sich zu lassen. Und den langsamen Weg beschreiten, seine internationale Reputation wieder aufzubauen.

Für Gaza und die Palästinenser winkt ein Ende der humanitären Katastrophe. Der Friedensplan verspricht Hilfsgüter und einen Start des schätzungsweise 53 Milliarden USD teuren Wiederaufbaus. Er verhindert eine ethnische Säuberung, also eine Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung, welche die israelische Regierung immer offener diskutiert hatte, und auch eine dauerhafte Besatzung oder gar Annexion des Gazastreifens.

Symmetrie fehl am Platz

Einige Beobachter beklagen, dass der Friedensplan nicht symmetrisch ausfällt; manch Politikwissenschaftler schreibt gar von einem "autoritären Frieden": Israel erfüllt mehrere seiner Ziele (allen voran eine Neutralisierung der Hamas), während die Hamas in einer ersten Phase ihr wichtigstes Verhandlungsmittel – die Geiseln – aufgibt, in einer Folgephase funktional aufhört zu existieren und die palästinensische Staatlichkeit nur als vages Langfristziel in Aussicht gestellt wird. Der Frieden ginge also damit einher, dass eine der Kriegsparteien ihr Geschick vollständig aus ihren Händen gibt.

Diese Asymmetrie ist wahr, doch ist letztlich einfach eine Anerkennung des existierenden Machtungleichgewichts vor Ort: Israel ist der militärisch, politisch und wirtschaftlich stärkere Akteur; Gaza ist weitestgehend ausgeliefert. Ein Deal, welcher für Israel passabel ist, wird immer stärker zu seinen Gunsten ausfallen müssen, auch wenn die Details variieren mögen (eine linkere Regierung in Israel wäre womöglich zu mehr Konzessionen bereit als eine rechte). Die einzige realistische Alternative ist eine Fortsetzung des Status quo oder eine israelische Besatzung.

Zudem sollten Beobachter nicht das Geschick Gazas mit dem Geschick der Hamas gleichsetzen. Ein Zerfall der Miliz wäre mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von Vorteil für das Gebiet. In ihren 18 Jahren an der Macht hat die Hamas Gaza heruntergewirtschaftet, isoliert, streng autoritär regiert und in mehrere tödliche, erfolglose Konflikte mit Israel geführt. Kritiker der Hamas wurden vor und während des Gazakriegs verfolgt, attackiert und ermordet. Es ist schwer vorstellbar, dass es dem zerstörten Küstenstreifen unter einem internationalen Konsortium schlechter ergehen wird.

Auf der "Kostenseite" geben die Gaza-Palästinenser allerdings für einen unklaren Zeitraum ihre Selbstbestimmung auf. Bis die lethargische, inkompetente PA, die Palästinenserregierung, die im Friedensplan angedeuteten "Reformen" vollzieht und die Kontrolle über Gaza erhält, könnte viel Zeit vergehen. Gaza bliebe also womöglich viele Jahre in der Hand des "Friedensrats". Doch auch hier gilt: Die einzigen realistischen Alternativen sind fortlaufender Krieg, israelische Besatzung oder instabile Kurzzeit-Waffenruhen. Nichts davon stellt tatsächliche Selbstbestimmung dar. Diese ist in der Kurzfrist also einfach keine realistische Option für Gaza. Und für viele Gaza-Palästinenser inmitten grundlegender Versorgungslücken vermutlich auch keine akute Priorität.

Ein Schritt nach vorne

Bei allen Hürden und Schwächen ist der Friedensplan schon jetzt ein Erfolg der Nahostdiplomatie und der Trump-Regierung. Diese konnte zwar auf existierende Blaupausen der Biden-Regierung setzen, doch schaffte es, einen Konsens mit den arabischen und muslimischen Staaten zu kreieren und Israel sowie die Hamas – auf gewohnt robuste Art und Weise – zur Annahme zu bewegen. Damit könnte sich Trump schon jetzt in die kurze Liste amerikanischer Präsidenten einreihen, welche es geschafft haben, im Israel-Palästina-Konflikt tatsächlich etwas von Signifikanz zu erzielen.

Noch handelt es sich jedoch nur um eine Waffenruhe; um einen lokalisierten Erfolg. Die jetzt umgesetzten Punkte 2 bis 5 des Friedensplans waren die konkretesten, die eindeutigsten und jene, für welche beide Seiten am wenigsten Gegenargumente hatten. Die übrigen Punkte sind gleichzeitig die ambitionierteren, die umstritteneren und die vageren. Sie auszuhandeln und umzusetzen wird eine Herkulesaufgabe; sie bieten beiden Parteien reichlich Platz, um den Friedensprozess zu verzögern oder zu sabotieren. Verlieren die USA oder die arabischen Staaten das Interesse zerfällt der Plan ebenfalls schnell.

Gelingt es, durch all diese Herausforderungen zu schreiten, wäre den einschlägigen Akteuren ein Friedensnobelpreis fast sicher. Noch wichtiger: Erstmals seit zumindest zweieinhalb Jahrzehnten wäre Frieden im Nahen Osten wieder ein wenig greifbarer. Eine stabile Lösung für Gaza würde darüber hinaus jedes Gespräch über das Westjordanland und einen Staat Palästina plötzlich glaubwürdiger machen, denn sie würde die Glaubwürdigkeit Israels und die Handlungsfähigkeit internationaler Akteure demonstrieren. Und selbst wenn es zu nichts davon kommen sollte, haben Gaza und Israel nun zumindest eine Atempause erhalten.

Weiterlesen

Zum Nahostkonflikt

Israel und Palästina (großer Geschichtsexplainer, Oktober 2023)

Teil 1 (Antike bis 1948)

Teil 2 (1948 bis 1995)

Teil 3 (1995 bis 2023)

Israel und die Hamas im Krieg (2023)

Was ist Genozid? (2023)

Die Optionen für Frieden in Nahost (2023)

Wie steht es um die Hamas? (2024)

Zu Israel

Israel und Iran (2025)

Israels Geheimdienste (2024)

Israels verrückte Innenpolitik (2021)

Israel und die Extremisten (2021)

Israel und seine neuen alten Freunde (2020)

Zum Nahen Osten generell

Syriens Opposition hat gesiegt (2024)

Der Islamische Staat und Russland (2024)

Der Nahe Osten tut, was der Nahe Osten immer tut (2024 – zweiter Artikel)

Der Jemen und die Houthis (2024)

Die Wagner-Gruppe (2023)

Saudi-Arabien, Iran und der Deal (2023)

Iran in Aufruhr (2022)

Iran: Der komplizierte Gottesstaat (2021)

.avif)

.jpg)